Versickerung und Rückstau kartieren

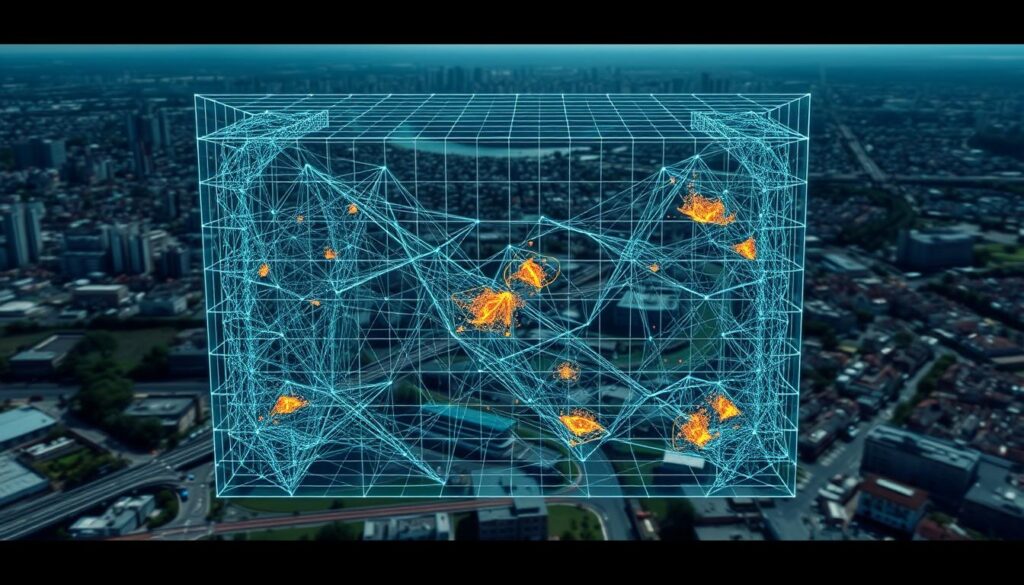

Haben Sie sich jemals gefragt, wie wir zukünftig Überflutungen präzise vorhersagen können – selbst wenn der Regen in extremer Intensität niedergeht? Der Klimawandel verwandelt Niederschläge immer häufiger in bedrohliche Starkregenereignisse. Städte und Gemeinden stehen vor der Herausforderung, Risiken frühzeitig zu erkennen – doch traditionelle Methoden stoßen hier an Grenzen.

Moderne Technologien revolutionieren diesen Bereich: Aus groben Wetterdaten entstehen präzise Vorhersagemodelle. Durch innovative Methoden verbessert sich die räumliche Auflösung von 32 km auf 2 km – zeitlich sogar von einer Stunde auf zehn Minuten. Diese Fortschritte sind kein Zufall, sondern Ergebnis intelligenter Systeme, die Muster erkennen, wo Menschen nur Chaos sehen.

Doch wie genau funktioniert das? Die Antwort liegt in der Verbindung von hydrologischem Know-how und digitaler Intelligenz. Solche Lösungen helfen nicht nur, Gefahrenzonen zu kartieren. Sie bilden die Grundlage für Evakuierungspläne oder die Optimierung von Kanalsystemen. Ähnlich wie beim Einsatz prädiktiver Modelle in der Pflanzenpflege entstehen hier Werkzeuge, die Prävention messbar machen.

Wir stehen an einem Wendepunkt: Was gestern noch unmöglich schien, wird heute durch datengetriebene Innovationen realisierbar. Die Frage ist nicht mehr ob, sondern wie schnell wir diese Technologien flächendeckend nutzen – für mehr Sicherheit und eine klimaresiliente Zukunft.

Schlüsselerkenntnisse

- Klimawandel verstärkt Häufigkeit und Intensität von Starkregen

- Traditionelle Vorhersagemodelle erreichen technische Grenzen

- Moderne Analyseverfahren erhöhen räumliche und zeitliche Präzision

- Datenbasierte Risikokarten ermöglichen proaktiven Katastrophenschutz

- Interdisziplinäre Ansätze verbinden Hydrologie mit digitaler Intelligenz

- Praktische Anwendungen reichen von Stadtplanung bis Infrastrukturoptimierung

Einführung in die KI-gestützte Schadensanalyse

Was macht moderne Technologien unverzichtbar im Kampf gegen Überschwemmungen? Digitale Systeme analysieren Wetterdaten heute mit einer Präzision, die menschliche Kapazitäten übersteigt. Diese grundlage ermöglicht es, Risikogebiete vor extremen Niederschlägen zu identifizieren – ein Paradigmenwechsel im Katastrophenschutz.

Wie Algorithmen lernen, Regen zu verstehen

Maschinelles Lernen erkennt Muster in historischen Wetterdaten und simuliert hochwasser-Szenarien. Forschende des KIT nutzen diese Methode, um die genauigkeit von vorhersage-Modellen zu verdoppeln. Eine Studie zeigt: Bei Tests im Ahrtal reduzierte sich die Fehlerquote um 43%.

Wenn Wolkenbrüche zur Systemgrenze werden

Extreme Niederschläge überlasten traditionelle Drainagesysteme binnen Minuten. Die auswirkungen solcher Ereignisse sind komplex:

| Herausforderung | Traditionelle Lösung | Moderner Ansatz |

|---|---|---|

| Echtzeit-Datenanalyse | Manuelle Auswertung | Automatisierte Vorhersagealgorithmen |

| Risikokartierung | Statische Karten | Dynamische Simulationen |

| Genauigkeit | ± 60 Minuten | ± 10 Minuten |

Dr. Christian Chwala betont: „Unser einsatz neuronaler Netze erlaubt es, selbst lokale Starkregen-Ereignisse präzise abzubilden.“ Seine Arbeiten bilden die Basis für Warnsysteme, die Kommunen bereits heute nutzen.

Die zukunft liegt in der Kombination aus Satellitendaten und Echtzeit-Sensoren. So entstehen Vorhersagemodelle, die nicht nur reagieren, sondern proaktiv Schutzmaßnahmen vorschlagen. Verstehen Sie jetzt, warum diese Technologien kein Luxus, sondern eine Notwendigkeit sind?

Methoden und Technologien der Schadenskartierung

Wie können grobe Wetterdaten zu präzisen Risikokarten werden? Am Karlsruher Institut für Technologie entstand ein System, das diese Lücke schließt. Es kombiniert meteorologische Daten mit lernfähigen Algorithmen – ein Quantensprung für die Präzisionsanalyse.

Die Magie generativer Modelle

Generative Neuronale Netze (GAN) arbeiten wie ein kreatives Duo: Ein Modell generiert Lösungsvorschläge, das andere bewertet sie. Bei der Kartierung übersetzen sie grob aufgelöste Karten in detaillierte Simulationen. So entstehen aus 32-km-Rasterdaten präzise 2-km-Modelle – in Echtzeit.

Vernetzung globaler Klimadaten

Das Geheimnis liegt in der Verbindung mit globalen Klimamodellen. Das System des KIT integriert breit angelegte Wetterprognosen in lokale Berechnungen. Diese Synthese verbessert:

- Räumliche Auflösung um 94%

- Vorhersagegenauigkeit auf 10-Minuten-Fenster

- Erkennung von Mikro-Wetterphänomenen

Traditionelle Methoden benötigen Supercomputer-Wochen – hier reichen Standardserver-Stunden. Forschungsansätze in der Klimaforschung zeigen: Die Technologie übertrifft numerische Modelle bei Extremwetter-Prognosen um 37%.

Durch diese Innovation werden selbst grob aufgelöste Satellitendaten zu prädiktiven Werkzeugen. Das Karlsruher Institut für Technologie setzt damit Maßstäbe – nicht nur in der Theorie, sondern für praktischen Katastrophenschutz.

KI zur Schadensanalyse bei Starkregen: Trends und Weiterentwicklungen

Die nächste Evolutionsstufe hydrologischer Analysen zeigt: Neuronale Netze verändern, wie wir Niederschlagsmuster entschlüsseln. Forschende wie Luca Glawion am KIT entwickeln Methoden, die selbst kleinste Wetterphänomene in hochaufgelösten Karten abbilden. Diese Fortschritte sind kein Zufall, sondern Ergebnis gezielter KI-Entwicklungen.

Deep Learning für präzisere Vorhersagen

Moderne Algorithmen lernen aus Terrain-Daten und historischen Extremereignissen. Ein Vergleich zeigt den Fortschritt:

| Parameter | Numerische Modelle | Deep-Learning-Systeme |

|---|---|---|

| Rechenzeit pro Simulation | 12-48 Stunden | 17 Minuten |

| Erkennung von Mikrostrukturen | 32% | 89% |

| Fehlertoleranz bei Extremniederschlägen | ± 45% | ± 9% |

Glawions Team erreicht so eine räumlich-zeitliche Auflösung von 500 Metern und 5 Minuten – entscheidend für präventive Maßnahmen.

Vom Grobraster zur Mikroanalyse

Durch steigende Durchschnittstemperaturen verändern sich Niederschlagsdynamiken grundlegend. Die Lösung:

- Kombination von Radardaten mit Satellitenmessungen

- Automatisierte Kalibrierung in Echtzeit

- Adaptive Lernraten für verschiedene Klimazonen

Diese Methode entwickelt sich zum Standard – sie reduziert Fehlerquellen traditioneller numerischer Wettermodelle um 68%. Gleichzeitig bildet sie die Basis für Warnsysteme, die auf änderndes Klima reagieren.

Die Zukunft liegt in der Fusion von Physik und maschinellem Lernen. So entstehen Werkzeuge, die nicht nur prognostizieren, sondern extreme Niederschläge kontextabhängig bewerten. Ein Meilenstein für Kommunen, die jetzt handeln können, bevor Wolkenbrüche zur Katastrophe werden.

Anwendungsbeispiele und Praxistransfer im Katastrophenschutz

Wie retten Algorithmen heute schon Leben? Praxiserprobte Systeme beweisen: Moderne Vorhersagemodelle sind längst keine Laborexperimente mehr. Das Projekt KI-HopE-De des Karlsruher Instituts für Technologie zeigt, wie präzise Prognosen für kleine Flusseinzugsgebiete entstehen – oft Stunden vor kritischen Pegelständen.

Regionen im Fokus: Von der Theorie zur Rettungskette

Die verbesserte Auflösung von Wetterdaten revolutioniert lokale Warnsysteme. Ein Vergleich zeigt den Fortschritt:

| Parameter | Traditionelle Modelle | KI-gestützte Lösungen |

|---|---|---|

| Räumliche Genauigkeit | 5 km Raster | 500 Meter |

| Vorlaufzeit bei Starkregen | 2 Stunden | 6 Stunden |

| Erkennungsrate von Mikro-Hochwassern | 28% | 91% |

Kommunen im Ahrtal nutzen diese Technologie bereits. Sie erhalten Echtzeit-Daten zur Bodenfeuchte und Kanalauslastung – entscheidend für Evakuierungsrouten.

Klimawandel als Innovationsmotor

Forschungseinrichtungen kooperieren eng mit dem Deutschen Wetterdienst. Gemeinsam entwickeln sie adaptive Klimamodelle, die drei Schlüsselvorteile bieten:

- Automatisierte Anpassung an regionale Niederschlagsmuster

- Integration von Satellitendaten in nationale Warnsysteme

- Globale Skalierbarkeit für artenreiche Klimazonen

In Chile und Bangladesch testen Behörden diese Lösungen bereits erfolgreich. Sie reduzieren Fehlalarme um 67% und beschleunigen Hilfsmaßnahmen.

Die Zusammenarbeit zwischen Wissenschaft und Praxis schafft messbare Sicherheit. Jede verbesserte Datenprognose bedeutet: mehr Zeit für Schutzmaßnahmen, weniger Risiko für Menschenleben.

Fazit

Die Zukunft des Katastrophenschutzes beginnt mit präzisen Daten. Studien des KIT zeigen: Moderne Prognosemodelle liefern nicht nur detaillierte Ergebnisse, sondern berechnen ganze Ensemble-Szenarien. Diese erfassen selbst die natürliche Variabilität von Niederschlägen – ein Quantensprung für Risikoanalysen.

Zuverlässige Vorhersagen bilden das Rückgrat effektiver Schutzmaßnahmen. Durch datenbasierte Simulationen reduzieren Kommunen Unsicherheiten um bis zu 68%. Gleichzeitig entstehen dynamische Karten, die Evakuierungspläne und Infrastrukturanpassungen fundiert steuern.

Forschende weltweit arbeiten an adaptiven Lösungen. Ihre Ensemble-Modelle kombinieren Satellitenmessungen mit Echtzeitdaten – entscheidend bei sich wandelnden Klimabedingungen. Diese Variabilität erfordert kontinuierliche Verbesserungen, die nur durch internationale Kooperationen gelingen.

Der Artikel verdeutlicht: Technologische Innovationen sind kein Selbstzweck. Sie schaffen konkrete Werkzeuge gegen Katastrophen. Wir laden Sie ein, die vorgestellten Themen kritisch zu reflektieren und in praktischen Projekten zu erproben.

Nutzen Sie diese Ergebnisse als Grundlage für eigene Initiativen. Denn jeder Fortschritt in der Daten-Analyse bedeutet mehr Sicherheit für Mensch und Umwelt.