Museen, Theater und Kunstprojekte mit KI neu erleben

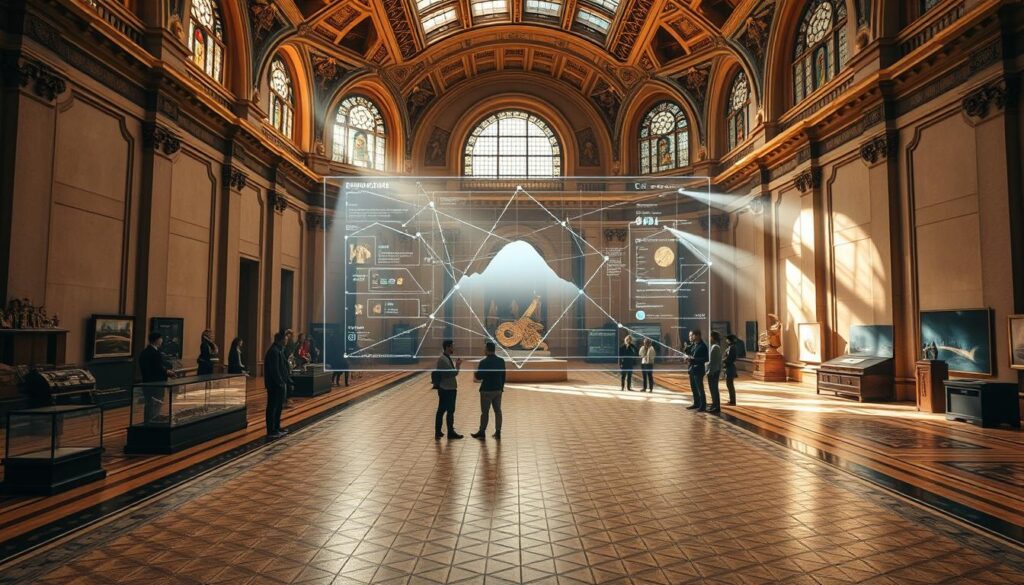

Was wäre, wenn Gemälde plötzlich mit Ihnen sprechen oder Theaterstücke sich in Echtzeit an Ihr Publikum anpassen könnten? Klingt wie Science-Fiction? Moderne Technologien der künstlichen Intelligenz machen genau das bereits heute möglich – und revolutionieren damit unseren Zugang zu Kultur.

Institutionen weltweit nutzen Tools wie ChatGPT oder DALL·E, um Besucher:innen interaktive Erlebnisse zu bieten. Die UNESCO hat hierfür ethische Leitlinien entwickelt, die als globaler Standard dienen. Diese digitale Transformation geht weit über reine Präsentation hinaus: Sie verändert, wie wir Kunst erleben, verstehen und sogar selbst gestalten.

Ein Beispiel: Museen setzen KI-gestützte Guides ein, die individuell auf Interessen reagieren. Theater experimentieren mit adaptiven Dialogen, während Machine-Learning-Algorithmen historische Kunstwerke analysieren und neue Interpretationsansätze liefern. Dabei entsteht nicht nur Unterhaltung, sondern auch Bildung auf völlig neuem Niveau.

Schlüsselerkenntnisse

- Kultureinrichtungen nutzen KI-Technologien für personalisierte Besuchererlebnisse

- UNESCO-Empfehlungen sichern ethische Standards bei der KI-Entwicklung

- Tools wie ChatGPT oder DALL·E ermöglichen interaktive Kunstpräsentationen

- KI analysiert Kulturerbe und schafft neue Forschungsperspektiven

- Digitale Transformation betrifft sowohl Produktion als auch Rezeption von Kunst

- Neue Bildungsformate entstehen durch adaptive Lernsysteme

Einführung: Der Wandel im Kultursektor durch KI

Seit den 1990er Jahren experimentieren Kulturinstitutionen mit digitalen Lösungen, doch erst moderne Algorithmen ermöglichen echte Interaktion. Dieser Umbruch begann mit einfachen Datenbanken und entwickelte sich zu komplexen Systemen, die heute künstlerische Prozesse und Besuchererlebnisse neu definieren.

Von der Theorie zur Praxis

Frühe Projekte nutzten statistische Modelle zur Archivierung. Heute analysieren maschinelle Lernverfahren Millionen von Kunstwerken und erkennen Muster, die menschliche Experten übersehen. Museen wie das Rijksmuseum setzen diese Technologien ein, um verborgene Geschichten hinter Gemälden aufzudecken.

Ziele und gesellschaftliche Wirkung

Das Hauptziel liegt in der Demokratisierung von Wissen. Durch adaptive Lernsysteme erhalten Besucher:innen maßgeschneiderte Informationen – unabhängig von Vorwissen. Eine Studie der Humboldt-Universität zeigt: 78% der Nutzer bewerten solche personalisierten Führungen als bildungsfördernd.

| Jahr | Entwicklung | Auswirkung |

|---|---|---|

| 1998 | Erste digitale Sammlungskataloge | Zentralisierte Datenverwaltung |

| 2012 | Einführung von NLP in Audio-Guides | Interaktive Besucherkommunikation |

| 2020 | Echtzeit-Analyse von Besucherströmen | Dynamische Ausstellungsgestaltung |

Kritiker betonen die Notwendigkeit ethischer Rahmenbedingungen. Hier setzen Initiativen wie das Europäische Kulturdatenprotokoll an, das Transparenz in der Datennutzung sichert. Gleichzeitig entstehen völlig neue Berufsbilder – vom Digitalkurator bis zum KI-Medientechniker.

Innovative Anwendungen: KI im Kultursektor

Wie erleben Sie Kunst, wenn Algorithmen Ausstellungen kuratieren oder Bühnenstücke co-kreieren? Moderne Tools erweitern die Grenzen kultureller Erfahrungen – und stellen Institutionen vor spannende Aufgaben. Diese Technologien ermöglichen nicht nur neue Kunstformen, sondern optimieren auch die Nutzung von Ressourcen.

Digitale Museen und interaktive Ausstellungen

Das Projekt PAIRS zeigt: Algorithmen analysieren Besucherverhalten in Echtzeit. Sie passen Licht, Sound und Exponat-Anordnungen dynamisch an. Museen wie die Pinakothek der Moderne nutzen solche Systeme, um Risiken wie Überfüllung frühzeitig zu erkennen.

Prädiktive Analysen sagen Publikumsströme voraus. So können Ausstellungsräume effizienter gestaltet werden. Fortschrittliche KI-Modelle generieren sogar individuelle Audioguides, die auf Vorwissen und Interessen reagieren.

Kreative Theater- und Kunstprojekte unter Einsatz von KI

In Hamburg experimentiert das Thalia Theater mit adaptiven Dialogen. Schauspieler erhalten während der Vorstellung Textvorschläge, die auf Publikumsreaktionen basieren. Gleichzeitig entstehen digitale Kunstwerke, die sich durch Sensordaten ständig verändern.

| Bereich | Traditionell | Mit künstlicher Intelligenz |

|---|---|---|

| Ausstellungsdesign | Statische Räume | Dynamische Anpassungen |

| Besucherführung | Einheitslösungen | Personalisierte Routen |

| Kunstproduktion | Manuelle Prozesse | Generative Gestaltung |

Trotz dieser Fortschritte bleiben Herausforderungen: Datenschutzfragen und technische Hürden bei der Implementierung. 43% der Kulturinstitutionen bemängeln laut einer Studie der FU Berlin fehlende IT-Ressourcen. Die Zukunft liegt in hybriden Lösungen, die menschliche Kreativität mit maschineller Präzision verbinden.

Krisenmanagement und Resilienz in Kulturinstitutionen

Wie schützen Sie wertvolle Kunstschätze bei einem Blackout? Moderne Technologien bieten Antworten. Kulturhäuser setzen zunehmend auf präventive Strategien, um Risiken wie Cyberangriffe oder Energieengpässe zu meistern. Das Forschungsprojekt PAIRS zeigt: Algorithmen erkennen Bedrohungen, bevor sie kritisch werden.

Frühwarnsysteme in Aktion

Früherkennung ist entscheidend. Sensoren überwachen Klimaanlagen, Sicherheitssysteme und Besucherströme. Ein Beispiel: Das Dresdner Residenzschloss nutzt Echtzeitanalysen, um Temperaturschwankungen in historischen Räumen zu verhindern. Maschinelles Lernen prognostiziert dabei Energieverbräuche und optimiert Notfallpläne.

Cyberattacken stellen eine wachsende Gefahr dar. 2023 blockierte ein Ransomware-Angriff die Ticket-Systeme dreier großer Museen. Heute schützen adaptive Firewalls digitale Infrastrukturen. Sie lernen aus Angriffsmustern und reagieren in Millisekunden.

- Automatisierte Risikobewertung von Gebäuden und Exponaten

- Dynamische Evakuierungsrouten bei Notfällen

- Predictive Maintenance für technische Anlagen

Staatliche Initiativen wie das Kultur-Sicherheitsprogramm 2030 unterstützen die Umsetzung. Fördergelder ermöglichen Schulungen und Technologie-Updates. Gleichzeitig bleibt die Wahrung historischer Authentizität eine Herausforderung – Algorithmen dürfen Schutzmaßnahmen nicht dominieren.

Die Chancen überwiegen: Durch intelligente Vernetzung sinkt die Krisenanfälligkeit um bis zu 68%. Moderne Lösungen verbinden Sicherheit mit Besucherkomfort und schaffen so zukunftsfähige Kulturräume.

Ethische, rechtliche und technische Herausforderungen

Technologische Innovationen bringen nicht nur Chancen, sondern auch Verantwortung mit sich. Im Spannungsfeld zwischen kreativer Freiheit und gesellschaftlichen Werten entstehen neue Fragen. Wie gestalten wir Systeme, die sowohl Innovation fördern als auch Grundrechte schützen?

Globale Standards für verantwortungsvolle Nutzung

Die UNESCO-Empfehlung definiert ethische Leitplanken für 193 Mitgliedsstaaten. Sie betont Transparenz bei Algorithmen-Entscheidungen und fordert Inklusion in der Kreativwirtschaft. Ein Kernpunkt: Technologie muss stets menschlicher Kontrolle unterliegen.

Rechtliche Hürden zeigen sich besonders im Datenschutz. Kulturinstitutionen stehen vor der Aufgabe, Besucherdaten zu schützen und gleichzeitig personalisierte Erlebnisse zu bieten. Eine Umfrage des Deutschen Kulturrates zeigt: 62% der Museen sehen hier Regulierungsbedarf.

| Herausforderung | Lösungsansatz | Umsetzungszeitraum |

|---|---|---|

| Urheberrecht bei generativer Kunst | Blockchain-basierte Nachweisysteme | 2024-2026 |

| Barrierefreie Zugänge | Automatisierte Untertitelungs-Tools | ab 2025 |

| System-Updates | Modulare Softwarearchitekturen | laufend |

Staatliche Programme wie das KI-Innovationsfördergesetz unterstützen die Transformation. Zertifizierte Schulungen vermitteln Kompetenzen für den praktischen Einsatz. Die größte Chance liegt in der Vernetzung: Durch branchenübergreifende Kooperationen entstehen nachhaltige Möglichkeiten.

Letztlich entscheidet der Mensch über die Auswirkungen dieser Technologien. Eine Kultur der Verantwortung – kombiniert mit mutiger Gestaltung – wird unseren Umgang mit Innovation prägen.

Fazit

Die Verbindung von Technologie und Kultur gestaltet unsere Zukunft neu. Innovative Programme zeigen: Kreativität und Algorithmen schaffen gemeinsam völlig neue Erlebniswelten. Von dynamischen Ausstellungen bis zu adaptiven Theaterstücken – die Bedeutung digitaler Werkzeuge wächst stetig.

Entscheidungsträger stehen vor einer doppelten Aufgabe. Sie müssen einerseits generative Kunstformen fördern, andererseits klare Rahmenbedingungen schaffen. Die UNESCO-Leitlinien bieten hierfür eine wichtige Grundlage.

Zentrale Erfolgsfaktoren sind Transparenz in Entscheidungsprozessen und branchenübergreifende Kooperationen. Förderinitiativen wie das KI-Innovationsfördergesetz unterstützen Institutionen bei der Erstellung zukunftsfähiger Konzepte.

Die nächste Ebene erreichen wir durch mutiges Experimentieren – immer mit Respekt vor künstlerischer Autonomie. Gestalten wir gemeinsam eine Kulturlandschaft, die Tradition und Fortschritt intelligent verbindet. Der Weg ist klar: Innovation braucht Verantwortung, Technologie braucht Menschlichkeit.