Bedarfserkennung und Assistenzplanung

Wie können wir Menschen mit Behinderungen wirklich individuell unterstützen? Das Bundesteilhabegesetz bringt einen großen Wandel. Es fordert alte Denkmuster heraus und bietet neue Wege.

Die dritte Reform des BTHG hat die Unterstützung grundlegend verändert. Jetzt steht der individuelle Mensch im Mittelpunkt. KI hilft, Assistenzpläne genau und persönlich zu machen.

Wir wollen die Komplexität der Bedarfserkennung aufklären. Wir zeigen, wie Technologie und Gesetze Teilhabe fördern.

Kernerkenntnisse

- Paradigmenwechsel durch personenzentrierte Unterstützung

- Individuelle Bedürfnisse stehen im Mittelpunkt

- Technologische Innovationen unterstützen Assistenzplanung

- Gesetzliche Grundlagen fördern Selbstbestimmung

- KI als Instrument zur Verbesserung der Teilhabe

Grundlagen der Bedarfserkennung im BTHG

Das Bundesteilhabegesetz (BTHG) ist ein wichtiger Schritt für Menschen mit Behinderungen. Es hilft, genau zu bestimmen, was sie brauchen. So können sie besser unterstützt werden.

Die Bedarfserkennung versteht Teilhabe und Selbstbestimmung ganzheitlich. Ziel ist es, den Rehabilitationsbedarf genau zu kennen.

Definition des Rehabilitationsbedarfs

Wer aufgrund einer Behinderung Hilfe braucht, hat einen Rehabilitationsbedarf. Dieser hilft, selbstständig zu sein und Teil der Gesellschaft zu werden.

- Selbstständigkeit zu fördern

- Gesellschaftliche Teilhabe zu ermöglichen

- Persönliche Entwicklungschancen zu verbessern

Gesetzliche Rahmenbedingungen

Das BTHG setzt klare Regeln für die Bedarfserkennung. Es geht um:

| Rechtlicher Aspekt | Bedeutung |

|---|---|

| Personenzentrierung | Individuelle Bedürfnisse stehen im Mittelpunkt |

| Partizipation | Aktive Einbeziehung der Leistungsberechtigten |

Ziele der Bedarfserkennung

Es gibt viele Ziele. Dazu gehören:

- Individuelle Förderung

- Ressourcenorientierte Unterstützung

- Stärkung der Selbstbestimmung

Die Bedarfserkennung im BTHG legt den Grundstein für moderne Hilfe.

Instrumente zur systematischen Bedarfsermittlung

Die ICF-orientierte Bedarfsermittlung ist wichtig für moderne Assistenzplanung. In Deutschland haben verschiedene Bundesländer spezielle Werkzeuge entwickelt. Diese helfen, die Bedürfnisse von Menschen mit Behinderungen genau zu verstehen.

- Ganzheitliche Analyse der individuellen Lebenssituation

- Berücksichtigung persönlicher Wünsche und Ziele

- Strukturierte Dokumentation der Bedarfslage

- Flexible Anpassung an individuelle Bedürfnisse

Die Werkzeuge nutzen einen mehrdimensionalen Ansatz. Sie helfen, die Teilhabemöglichkeiten und Einschränkungen genau zu erfassen. Lebensbereiche werden systematisch analysiert und bewertet.

Zentrale Merkmale dieser Instrumente sind:

- Standardisierte Erhebungsmethoden

- Interdisziplinäre Perspektive

- Partizipative Bedarfsermittlung

- Kontinuierliche Dokumentation

Die Qualität der ICF-orientierten Bedarfsermittlung hängt von präzisen Instrumenten ab. Diese Werkzeuge unterstützen Fachkräfte, individuelle Unterstützungsbedarfe zu erkennen. So können sie maßgeschneiderte Hilfsangebote entwickeln.

Der personenzentrierte Ansatz in der Assistenzplanung

Die moderne Eingliederungshilfe hat sich stark verändert. Sie verlässt alte Wege und geht zu einer personenzentrierten Assistenzplanung. Diese legt den Fokus auf die Selbstbestimmung.

Menschen mit Behinderungen stehen nun im Mittelpunkt ihrer eigenen Lebensgestaltung. Partizipation wird zentral, um ihnen mehr Freiheit und Entscheidungsmacht zu geben.

Bedeutung der Selbstbestimmung

Selbstbestimmung bedeutet mehr als nur mitzusprechen. Es ist eine vollständige Wende in der Unterstützung:

- Anerkennung individueller Bedürfnisse

- Respekt für persönliche Lebensentwürfe

- Stärkung der Autonomie

Rolle der Leistungsberechtigten

Leistungsberechtigte werden zu Gestaltern ihrer Unterstützung. Sie setzen Ziele, bewerten Angebote und entscheiden selbst. Die Hochschule Coburg betont die Wichtigkeit dieser Methode.

Partizipative Prozessgestaltung

Eine erfolgreiche personenzentrierte Assistenzplanung braucht:

- Dialogorientierte Bedarfsermittlung

- Flexible Unterstützungskonzepte

- Kontinuierliche Kommunikation auf Augenhöhe

Das Ziel ist es, Menschen mit Behinderungen nicht nur zu unterstützen. Sie sollen auch befähigt werden, ihr Leben selbstbestimmt zu gestalten.

KI in der Behindertenhilfe

Künstliche Intelligenz verändert die Behindertenhilfe stark. Digitale Hilfssysteme bieten jetzt genauere und persönlichere Unterstützung. Sie helfen, genau zu verstehen, was Menschen mit Behinderungen brauchen.

Mit KI-Technologien können wir komplexe Probleme in der Sozialarbeit besser lösen. Sie helfen uns, Bedürfnisse besser zu erkennen und zu unterstützen.

- Individuelle Bedürfnisse genauer erfassen

- Unterstützungsprozesse optimieren

- Ressourcen effizienter verteilen

Intelligente Algorithmen ermöglichen es uns, Bedürfnisse besser vorherzusehen. Digitale Hilfssysteme lernen aus Nutzerdaten und passen sich an.

KI bringt neue Chancen für Menschen mit Behinderungen. Sie hilft ihnen, mehr Selbstbestimmung zu finden. Aber wir müssen auch über Datenschutz und Persönlichkeitsrechte nachdenken.

Sozialdienste nutzen KI immer mehr. Sie verbessern Bedarfsanalysen und entwickeln individuelle Förderstrategien.

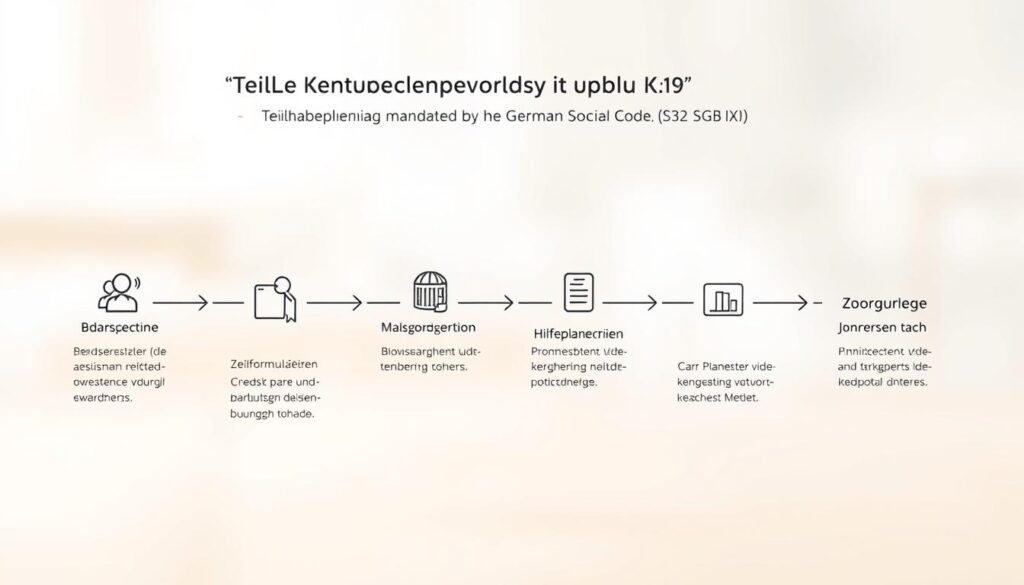

Teilhabeplanung nach § 19 SGB IX

Die Teilhabeplanung ist sehr wichtig für Menschen mit Behinderungen. Sie hilft, eine ganzheitliche Unterstützung zu bekommen. Dabei steht der Mensch immer im Mittelpunkt.

Der § 19 SGB IX gibt klare Regeln für die Zusammenarbeit von Rehabilitationsorganisationen. Ziel ist es, eine individuelle und nahtlose Unterstützung zu bieten.

Dokumentationsanforderungen

Bei der Teilhabeplanung gibt es wichtige Dokumentationspunkte:

- Detaillierte Erfassung des individuellen Bedarfs

- Schriftliche Festlegung von Leistungszielen

- Transparente Darstellung der Leistungsabstimmung

- Regelmäßige Überprüfung und Anpassung der Planung

Prozessschritte der Planung

Die Teilhabeplanung folgt einem klaren Plan:

- Bedarfsermittlung: Umfassende Analyse der individuellen Situation

- Abstimmung mit Rehabilitationsträgern

- Entwicklung eines personalisierten Teilhabeplans

- Kontinuierliche Evaluation und Anpassung

Durch Prozessoptimierung in der Teilhabeplanung wird eine flexible Unterstützung möglich. Diese unterstützt die Selbstbestimmung der Leistungsberechtigten.

Gesamtplanverfahren und seine Maßstäbe

Das Gesamtplanverfahren ist sehr wichtig in der Behindertenhilfe. Es hilft, die Bedürfnisse jeder Person genau zu verstehen und zu unterstützen.

- Vollständige Teilhabe der Betroffenen

- Transparente Entscheidungsprozesse

- Trägerübergreifende Zusammenarbeit

Bei der interdisziplinären Zusammenarbeit arbeiten viele Fachkräfte zusammen. Sie entwickeln spezielle Unterstützungspläne für jede Person.

| Kernaspekt | Bedeutung |

|---|---|

| Personenzentrierung | Fokus auf individuelle Bedürfnisse |

| Sozialraumorientierung | Berücksichtigung des Lebensumfelds |

| Selbstbestimmung | Stärkung der Eigenverantwortung |

Das Ziel des Gesamtplanverfahrens ist es, jede Person individuell zu unterstützen. Es prüft genau, was jeder braucht und passt die Hilfe an.

Digitale Technologien machen das Verfahren effizienter. Sie helfen, alles klar und einfach zu dokumentieren und zu teilen.

ICF-basierte Bedarfsermittlung

Die Internationale Klassifikation der Funktionsfähigkeit, Behinderung und Gesundheit (ICF) ist ein neuer Weg. Sie hilft, Bedürfnisse ganzheitlich zu erkennen. Dieser Ansatz geht über alte Methoden hinaus.

Das Modell betrachtet biologische, psychologische und soziale Faktoren. So versteht man, wie sie zusammenwirken. Es gibt Einblicke in die Funktionsfähigkeit und Teilhabe jeder Person.

Lebensbereiche nach ICF

Die ICF teilt die Lebensbereiche auf:

- Lernen und Wissensanwendung

- Kommunikation

- Mobilität

- Selbstversorgung

- Häusliches Leben

- Zwischenmenschliche Interaktionen

- Bedeutende Lebensbereiche

- Gemeinschafts-, soziales und staatsbürgerliches Leben

Bewertungskriterien der Bedarfsermittlung

Bei der Bedarfsermittlung werden wichtige Kriterien betrachtet:

| Kriterium | Beschreibung |

|---|---|

| Funktionsfähigkeit | Detaillierte Analyse körperlicher und mentaler Fähigkeiten |

| Kontextfaktoren | Untersuchung umwelt- und personenbezogener Einflüsse |

| Teilhabe | Bewertung gesellschaftlicher Integrationsmöglichkeiten |

| Individuelle Ressourcen | Identifikation persönlicher Stärken und Potenziale |

Die ICF-Bedarfsermittlung bietet einen klaren, wissenschaftlichen Weg. Sie hilft, individuelle Unterstützung zu planen. So können wir maßgeschneiderte Lösungen finden, die Selbstbestimmung und Teilhabe fördern.

Wunsch- und Wahlrecht der Leistungsberechtigten

Das Wunsch- und Wahlrecht ist sehr wichtig für Menschen mit Behinderungen. Es hilft ihnen, ihre eigenen Entscheidungen zu treffen. So können sie ihre Unterstützung genau so gestalten, wie sie es möchten.

Die Wahlfreiheit umfasst viele wichtige Punkte:

- Auswahl der Unterstützungsleistungen

- Gestaltung des persönlichen Teilhabeprozesses

- Mitbestimmung bei Assistenzangeboten

Moderne KI-Technologien unterstützen diesen Prozess. Sie helfen, individuelle Bedürfnisse besser zu verstehen.

Ziel ist es, Menschen mit Behinderungen mehr Autonomie und Selbstbestimmung zu ermöglichen. Das bedeutet, sie sollen mehr Verantwortung für ihr Leben tragen.

Ein personenzentrierter Ansatz hilft dabei. Leistungsberechtigte können ihre Wünsche und Ziele aktiv einbringen. So steigt ihre Zufriedenheit und Lebensqualität.

Dokumentation und Fortschreibung des Gesamtplans

Die Gesamtplandokumentation ist sehr wichtig. Sie hilft, den Unterstützungsbedarf genau zu erfassen. Dieser Bedarf muss oft geändert werden.

Digitale Systeme haben die Bedarfsermittlung stark verbessert. Sie helfen, genau zu wissen, was jeder braucht. So kann man schnell auf neue Bedürfnisse reagieren.

Inhaltliche Anforderungen

Ein guter Gesamtplan muss viele Details enthalten:

- Alle Teilhabeziele müssen genau aufgeschrieben sein.

- Es ist wichtig, die aktuelle Lebenssituation genau zu beschreiben.

- Man muss klar zeigen, welche Ressourcen und Herausforderungen es gibt.

- Es ist wichtig, alle Unterstützungsmaßnahmen genau zu dokumentieren.

Überprüfungszyklen

Die Bedarfe müssen regelmäßig überprüft werden. Spätestens alle zwei Jahre muss eine Überprüfung erfolgen. Dabei geht es um:

- Die Bewertung der Teilhabeziele.

- Die Analyse, ob die Maßnahmen wirken.

- Das Finden neuer Bedarfe.

- Die Anpassung der Unterstützung.

Moderne digitale Systeme erleichtern diesen Prozess. Sie bieten intelligente Tools für eine effiziente Anpassung des Gesamtplans.

Zusammenarbeit mit Leistungserbringern

Die moderne Eingliederungshilfe braucht eine große Veränderung in der Zusammenarbeit. Das Leistungserbringer-Netzwerk wird zu einem lebendigen Ökosystem. Es basiert auf Zusammenarbeit und individueller Hilfe.

Kernelemente dieser Zusammenarbeit sind:

- Personenzentrierte Ansätze in der Leistungserbringung

- Flexible Kommunikationsstrukturen

- Digitale Vernetzungsmöglichkeiten

Qualitätssicherung ist sehr wichtig für das Leistungserbringer-Netzwerk. Moderne Organisationen nutzen neue Koordinationstools. Diese Tools helfen, Informationen schnell zu teilen.

Digitale Plattformen unterstützen die Zusammenarbeit, indem sie:

- Transparente Kommunikationskanäle schaffen

- Echtzeitinformationen bereitstellen

- Gemeinsame Dokumentationssysteme anbieten

Das Ziel ist, die Unterstützung für Menschen mit Behinderungen zu verbessern. So können sie besser am gesellschaftlichen Leben teilnehmen.

Qualitätssicherung in der Assistenzplanung

Qualitätssicherung ist das Herzstück der modernen Assistenzplanung. Sie hilft, die Unterstützung für Menschen mit Behinderungen ständig zu verbessern. Durch professionelles Qualitätsmanagement werden die Angebote genau und individuell auf die Bedürfnisse abgestimmt.

Datengestützte Evaluation ist sehr wichtig für die Qualitätsentwicklung. Sie ermöglicht eine genaue Analyse der Wirksamkeit verschiedener Unterstützungen.

Moderne Evaluationsmethoden

Es gibt neue Wege, die Wirksamkeit zu messen:

- Standardisierte Befragungen der Leistungsberechtigten

- Quantitative Leistungsanalysen

- Regelmäßige Zielerfüllungschecks

- Digitale FortschrittsTracking-Systeme

Strategien der Wirksamkeitskontrolle

Die Wirksamkeitskontrolle nutzt verschiedene Strategien:

- Kontinuierliche Datenerhebung

- Vergleichende Leistungsanalysen

- Individuelle Zielerreichungsmessung

- Anpassung der Unterstützungsstrategien

Das Ziel ist ein flexibles System, das sich an die Bedürfnisse anpasst und hohe Qualitätsstandards hält.

Rechtliche Aspekte der Bedarfserkennung

Die Bedarfserkennung in der Behindertenhilfe braucht einen klaren Rechtsrahmen. Dieser schützt die Rechte und Würde der Leistungsberechtigten. Datenschutz ist dabei besonders wichtig, vor allem bei sensiblen persönlichen Daten.

Wichtige rechtliche Grundlagen sind:

- Schutz der Persönlichkeitsrechte

- Gewährleistung der Selbstbestimmung

- Transparente Datenverarbeitung

Der Leistungsträger muss personenzentrierte Leistungsgestaltung garantieren. Das heißt, die leistungsberechtigte Person muss von Anfang an mit einbezogen werden. Innovative Technologien müssen ethisch sein.

Ethische Überlegungen sind bei neuen Unterstützungssystemen sehr wichtig. Privatsphäre und informierte Einwilligung stehen im Mittelpunkt.

Für eine rechtskonforme Bedarfserkennung sind wichtige Punkte:

- Vollständige Transparenz der Datenverarbeitung

- Explizite Einwilligung der Betroffenen

- Strikte Einhaltung datenschutzrechtlicher Bestimmungen

Es ist eine große Herausforderung, Innovationen mit dem Schutz individueller Rechte in Einklang zu bringen.

Implementation neuer Assistenzkonzepte

Die Digitalisierung in der Behindertenhilfe braucht einen systematischen Plan. Moderne Verwaltungsstrukturen müssen sich ständig weiterentwickeln. So können wir effektive Unterstützungsleistungen bieten.

Change-Prozesse sind wichtig für die Modernisierung von Assistenzkonzepten. Organisationen müssen strategisch vorgehen. So können sie technologische Innovationen erfolgreich umsetzen.

- Identifikation von Entwicklungspotentialen

- Schulung von Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern

- Einführung digitaler Unterstützungssysteme

Kernstrategien der Implementierung:

| Strategie | Ziel | Umsetzung |

|---|---|---|

| Mitarbeiterqualifizierung | Digitale Kompetenzen stärken | Gezielte Weiterbildungsprogramme |

| Technologische Integration | Prozesse optimieren | KI-gestützte Assistenzsysteme |

| Nutzerorientierte Entwicklung | Individuelle Unterstützung verbessern | Partizipative Konzeptentwicklung |

Um neue Assistenzkonzepte erfolgreich umzusetzen, braucht es einen ganzheitlichen Ansatz. Technologische Innovationen müssen den individuellen Bedürfnissen der Leistungsberechtigten entsprechen.

Fazit

Die Entwicklung der Assistenzplanung zeigt einen klaren Trend. KI-unterstützte Assistenz wird immer wichtiger für die Behindertenhilfe. Digitale Lösungen helfen, Bedürfnisse besser zu erkennen und zu unterstützen.

Im Mittelpunkt steht immer noch der Mensch. Neue Methoden sollen die Lebensqualität verbessern. KI-Systeme helfen, individuelle Bedürfnisse besser zu verstehen. Technologische Entwicklungen müssen ethisch und menschenorientiert sein.

Die Zukunft der Behindertenhilfe verbindet menschliche Expertise mit digitalen Innovationen. Wir stehen am Anfang einer großen Veränderung. Diese Veränderung ermöglicht Menschen mit Behinderungen mehr Autonomie.