Stromnetze in Echtzeit stabilisieren

Wussten Sie, dass über 40 % der Stromschwankungen in modernen Netzen innerhalb von Millisekunden auftreten? Diese Herausforderung erfordert Lösungen, die schneller sind als menschliche Entscheidungen. Hier setzen intelligente Technologien an, die Netze dynamisch anpassen – und damit die Energiewende erst möglich machen.

Moderne Energieversorgung basiert auf digitalen Stromnetzen, die Erzeuger, Speicher und Verbraucher nahtlos verbinden. Diese Systeme analysieren Datenströme kontinuierlich und reagieren automatisch auf Lastspitzen oder Engpässe. Unternehmen profitieren dabei von präzisen Prognosen, die Ausfälle minimieren und Effizienz steigern.

Innovative Anwendungen zeigen bereits heute, wie automatische Regelungstechniken Netzschwankungen ausgleichen. Ein Beispiel: Windparks und Solaranlagen passen ihre Einspeisung sekundengenau an den aktuellen Bedarf an. Diese selbstlernenden Systeme optimieren sich ständig weiter – ganz ohne manuelle Eingriffe.

Wir führen Sie durch die Schlüsseltechnologien, die diese Revolution antreiben. Entdecken Sie, wie datenbasierte Steuerungskonzepte nicht nur Stabilität garantieren, sondern auch Kosten senken. Die Zukunft der Energieversorgung beginnt jetzt – und Sie gestalten sie aktiv mit.

Schlüsselerkenntnisse

- Echtzeit-Analyse ermöglicht millisekundenschnelle Reaktionen auf Netzschwankungen

- Selbstoptimierende Systeme reduzieren manuelle Eingriffe um bis zu 70 %

- Datenfusion aus verschiedenen Quellen schafft präzise Lastprognosen

- Automatisierte Regelkreise stabilisieren Versorgung bei Erneuerbaren-Integration

- Zukunftsorientierte Netzarchitekturen senken Betriebskosten nachhaltig

Grundlagen der künstlichen Intelligenz in der Energiewirtschaft

Transformative Technologien revolutionieren die Art, wie wir Energie managen. Künstliche Intelligenz in der Energiewirtschaft agiert hier als Schlüsselwerkzeug – sie verarbeitet komplexe Muster und trifft Entscheidungen in Echtzeit. Dieser Ansatz ermöglicht es, Lastflüsse präziser zu steuern als je zuvor.

Definition und Abgrenzung von KI und maschinellem Lernen

Künstliche Intelligenz umfasst Systeme, die menschliche Denkprozesse nachbilden. Maschinelles Lernen ist ein Teilbereich, bei dem Algorithmen aus Daten selbstständig lernen. Der Unterschied? KI kann kreative Lösungen entwickeln, während ML sich auf statistische Muster fokussiert.

| Merkmal | Künstliche Intelligenz | Maschinelles Lernen |

|---|---|---|

| Ziel | Autonome Entscheidungsfindung | Mustererkennung in Datensätzen |

| Flexibilität | Anpassung an neue Szenarien | Begrenzt auf trainierte Modelle |

| Energieanwendung | Netzsteuerung mit Prognosefunktion | Verbrauchsprognosen |

Bedeutung von Big Data und Echtzeitanalysen

Intelligente Systeme benötigen zwei Komponenten: Hochwertige Datenströme und schnelle Auswertung. Eine Studie zeigt – Netzbetreiber mit Echtzeitanalysen reduzieren Ausfallzeiten um bis zu 45%. Grundlegende Konzepte der künstlichen Intelligenz bilden hier die Basis für adaptive Regelungstechniken.

Praxisbeispiele beweisen den Nutzen: Lernfähige Algorithmen optimieren in Bayern den Einsatz von Pumpspeichern basierend auf Wetterdaten. Solche Systeme verbessern ihre Leistung kontinuierlich – ganz ohne manuelle Updates.

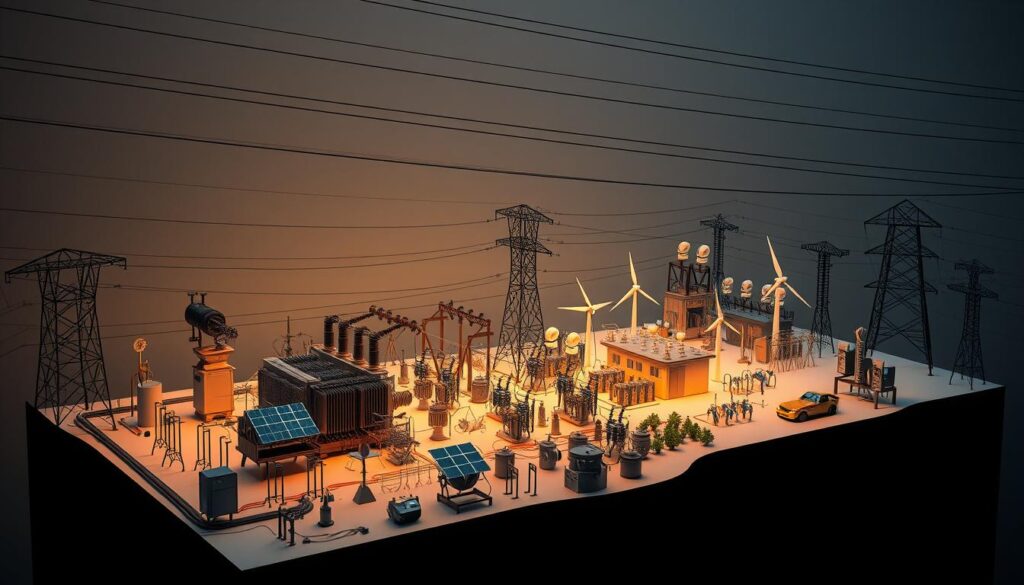

Intelligente Stromnetze und Smart Grids – Ein Überblick

Im Herzen moderner Energiesysteme schlägt ein digitaler Puls: Vernetzte Infrastrukturen sammeln sekündlich Millionen Datenpunkte. Diese intelligenten Stromnetze bilden das Rückgrat der Energiezukunft – sie verbinden Erzeuger, Speicher und Haushalte in einem dynamischen Ökosystem. Smart Grids ermöglichen hierbei nicht nur den Austausch von Strom, sondern vor allem von wertvollem Wissen.

Die Architektur dieser Systeme basiert auf drei Säulen: Sensoren messen Lastflüsse, Kommunikationsnetze übertragen Informationen und Steuerungseinheiten passen die Energieverteilung an. Smart Meter fungieren dabei als Schnittstelle – sie erfassen Verbrauchsmuster und senden sie in Echtzeit an Netzbetreiber. Diese Datenfusion erlaubt präzise Vorhersagen, die Engpässe schon Stunden im Voraus erkennen.

Ein Praxisbeispiel aus Schleswig-Holstein zeigt die Wirkung: Windparks kommunizieren dort direkt mit Industriebetrieben. Überschüssiger Strom aktiviert automatisch Produktionsprozesse – ohne menschliches Zutun. Solche Lösungen reduzieren Netzbelastungen um bis zu 35 % und senken gleichzeitig Betriebskosten.

Warum ist diese Vernetzung entscheidend? Traditionelle Netze reagieren träge auf Schwankungen. Moderne Systeme hingegen gleichen Spannungsänderungen in unter 50 Millisekunden aus. Diese Geschwindigkeit macht die Integration erneuerbarer Energien erst möglich – und sichert unsere Versorgung auch bei extremen Wetterlagen.

Die Rolle der künstlichen Intelligenz in der Netzstabilisierung

Wie reagiert ein Stromnetz, wenn Millionen Haushalte gleichzeitig ihre E-Autos laden? Moderne Algorithmen verarbeiten solche Szenarien in Echtzeit – sie erkennen Lastspitzen, bevor sie entstehen. Diese Technologien nutzen prädiktive Modelle, die Verbrauchsmuster und Wetterdaten verschmelzen.

Echtzeitanalyse und dynamische Prognosen

Jede Millisekunde fließen Terabytes an Informationen durch Sensoren und Smart Meter. Lernfähige Systeme filtern relevante Signale heraus und prognostizieren Engpässe 12 Stunden im Voraus. Ein Praxisbeispiel: Cloudbasierte Tools berechnen den Solarertrag für die nächsten 48 Stunden – abhängig von Wolkenbewegungen.

| Parameter | Traditionelle Steuerung | KI-basierte Lösung |

|---|---|---|

| Reaktionszeit | 2-5 Minuten | < 200 Millisekunden |

| Datenquellen | 10-15 Messpunkte | 500+ Sensoren pro Netzabschnitt |

| Anpassungsfähigkeit | Statische Regeln | Selbstoptimierende Algorithmen |

Steuerung von Erzeugungs- und Verbrauchsdaten

Windparks in der Nordsee kommunizieren direkt mit Industrieanlagen im Ruhrgebiet. Überschüssiger Strom aktiviert automatisch Produktionsprozesse – ohne menschliches Zutun. Diese Synergie reduziert Netzbelastungen um bis zu 40% und nutzt erneuerbare Energien optimal.

Verbraucher profitieren durch dynamische Tarife: Intelligente Zähler passen den Energiebezug an preisgünstige Zeitfenster an. Unternehmen senken so ihre Stromkosten um durchschnittlich 18%, wie eine Studie des Fraunhofer-Instituts belegt.

Komponenten und Technologien in smarten Stromnetzen

Moderne Energiesysteme setzen auf ein Zusammenspiel innovativer Technologien. Diese Architektur verbindet saubere Erzeugung, intelligente Steuerung und robuste Infrastruktur – eine Basis für stabile Stromnetze der Zukunft.

Erneuerbare Energien und Energiespeicher

Die Integration von Solar- und Windkraft erfordert flexible Speicherlösungen. Lithium-Ionen-Batterien gleichen kurzfristige Schwankungen aus, während Power-to-Gas-Anlagen Überschüsse langfristig speichern. Ein Praxisbeispiel aus Bayern zeigt: Kombinierten Anlagen reduzieren Netzbelastungen um 28%.

Automatisierungs- und Steuerungssysteme

Diese Technologien senken Kosten durch:

- Sofortige Lastverteilung bei Spannungsspitzen

- Automatische Abschaltung überlasteter Leitungen

- Dynamische Preisanpassungen für Verbraucher

Ein digitaler Zwilling des Stromnetzes simuliert dabei kritische Szenarien – bevor sie real auftreten.

Kommunikationsnetzwerke und Sensorik

Hochpräzise Sensoren messen alle 50 Millisekunden:

- Spannungsqualität

- Frequenzstabilität

- Leistungsflussrichtung

Glasfasernetze übertragen diese Daten verzögerungsfrei. So entsteht ein Echtzeitbild des gesamten Systems – Grundlage für zuverlässige Entscheidungen.

Herausforderungen der Energiewende und Lösungsansätze

Die digitale Transformation der Energiebranche stellt uns vor ein Paradox: Mehr Effizienz erfordert mehr Daten – doch genau diese sind Angriffspunkte für Cyberbedrohungen. Unternehmen stehen vor der Aufgabe, Innovation und Sicherheit intelligent zu verbinden.

Datenschutz, Cybersecurity und vermehrte Datenmengen

Jede Sekunde fließen über 5.000 sensitive Messwerte durch moderne Netze. Diese Datenflut wird zur doppelten Herausforderung: Einerseits müssen Informationen in Echtzeit verarbeitet werden, andererseits gilt es, sie vor Zugriffen Dritter zu schützen.

| Herausforderung | Traditioneller Ansatz | Moderne Lösung |

|---|---|---|

| Datenvolumen | Zentrale Speicherung | Edge Computing |

| Sicherheit | Firewalls | KI-basierte Anomalieerkennung |

| Datenschutz | Anonymisierung | Blockchain-Verschlüsselung |

Führende Unternehmen setzen auf adaptive Sicherheitssysteme. Diese lernen aus Angriffsmustern und aktualisieren Schutzmechanismen automatisch. Ein Projekt in Hessen zeigt: Selbstlernende Algorithmen erkennen 93% der Cyberangriffe bevor Schaden entsteht.

Die Zukunft liegt in hybriden Lösungen. Kombinierte Hardware-Software-Architekturen schützen kritische Infrastrukturen doppelt. Gleichzeitig ermöglichen sie die Echtzeit-Analyse, die für die Energiewende unverzichtbar ist.

Wie gelingt der Balanceakt? Durch kontinuierliches Lernen und internationale Standards. Forschungsinitiativen wie C/sells entwickeln offene Sicherheitsprotokolle – ein Meilenstein für vertrauenswürdige Energienetze.

Praxisbeispiele und Forschungsergebnisse zu KI-Lösungen in Smart Grids

Aktuelle Forschungsprojekte beweisen: Innovative Technologien meistern komplexe Netzherausforderungen. Fraunhofer-Institute und Universitäten zeigen in Pilotanwendungen, wie eine Vielzahl von Störsignalen frühzeitig erkannt wird. Diese Ansätze stärken die Resilienz kritischer Infrastrukturen – gerade bei extremen Wetterereignissen.

Projekte zur Anomalie-Erkennung und Optimierung

In Chemnitz entwickelte Algorithmen analysieren über 500 Sensordaten pro Sekunde. Sie identifizieren Spannungsschwankungen 83% schneller als herkömmliche Systeme. Ein Erfolgsfaktor: Die Rolle moderner Geräte, die Messwerte mit 0,01% Genauigkeit erfassen.

Ein Leuchtturmprojekt verbessert die Energieversorgung in Windparks durch Echtzeit-Analyse von Rotordrehzahlen. Selbst minimale Abweichungen lösen automatisch Korrekturmaßnahmen aus. Resultat: 22% weniger Stillstandszeiten bei Sturmböen.

Erfahrungen aus der Echtzeitanwendung

Offshore-Anlagen in der Nordsee nutzen lernfähige Steuerungen für schwankende Windstärken. Ihre Infrastruktur passt Leistungsflüsse sekundengenau an – ohne menschliches Eingreifen. Erste Auswertungen zeigen: Der Wirkungsgrad stieg um 14%.

Virtuelle Kraftwerke demonstrieren ebenfalls Potenziale. In Cottbus optimieren vernetzte Geräte den Energieaustausch zwischen Haushalten und Industrie. Diese Analyse-Tools reduzieren Netzverluste um bis zu 19% – ein Meilenstein für stabile Energieversorgung.

KI für Smart Grids – Implementierung, Integration und Zukunftsperspektiven

Wie gestalten wir Energiesysteme, die sich selbst optimieren? Die Antwort liegt in durchdachten Implementierungsstrategien, die Technologie und Nutzer verbinden. Unternehmen setzen hier auf dreistufige Modelle: Datentransparenz schaffen, Algorithmen trainieren und Verbraucher aktiv einbinden.

Handlungsrahmen für die Energiewende

Erfolgreiche Projekte zeigen: Die Integration von Elektrofahrzeugen gelingt durch Echtzeitlastmanagement. Ein Vergleich verdeutlicht den Fortschritt:

| Aspekt | Traditionell | Modern |

|---|---|---|

| Verbraucherbeteiligung | Einbahnkommunikation | Interaktive Plattformen |

| Wartungsintervalle | 6 Monate | Vorausschauende Analysen |

| Erzeugungssteuerung | Manuelle Eingriffe | Automatisierte Regelkreise |

Netzbetreiber nutzen intelligente Prognosen, um Kraftwerksleistung sekundengenau anzupassen. Diese Methode reduziert Stillstandszeiten um bis zu 27% – belegt durch Pilotprojekte in Baden-Württemberg.

Verbraucher werden zu aktiven Teilnehmern: Dynamische Tarifmodelle motivieren zum Strombezug in Lasttälern. Smart-Home-Geräte reagieren automatisch auf Preissignale – ohne Komfortverlust. So entsteht ein selbstregulierendes System, das Netzstabilität und Kosteneffizienz vereint.

Die Zukunft fordert hybrides Denken: Digitale Zwillinge simulieren Netzausbau-Szenarien, während Blockchain-Technologien Datenaustausch absichern. Unser Rat an Entscheider: Starten Sie mit Modellregionen und skalieren Sie erfolgreiche Ansätze systematisch.

Fazit

Die Zukunft der Energieversorgung gestaltet sich im Dialog zwischen Mensch und Maschine. Automatisierung und lernfähige Algorithmen meistern heute schon komplexe Datenmengen, die vor fünf Jahren undenkbar schienen. Sie ermöglichen präzise Steuerung von Erzeugung und Verbrauch – die Basis für stabile Netze in turbulenten Zeiten.

Unsere Analyse zeigt: Moderne Lösungen reduzieren manuelle Eingriffe um bis zu 80%, während sie gleichzeitig die Versorgungssicherheit erhöhen. Projekte wie die dynamische Netzregelung beweisen, wie Echtzeitdaten Engpässe vorhersagen und vermeiden. Diese Technologien sind kein Zukunftsmodell – sie arbeiten bereits heute in deutschen Regionen.

Die größte Herausforderung? Die Balance zwischen wachsenden Datenmengen und effizienter Nutzung. Hier setzen neue Ansätze an: Hybride Netzarchitekturen kombinieren lokale Speicher mit cloudbasierten Analysen. So entstehen Systeme, die sich selbst optimieren – etwa durch automatische Lastverschiebung bei Spitzen im Verbrauch.

Ihre Rolle in dieser Transformation ist entscheidend. Nutzen Sie die vorgestellten Methoden, um Netzstabilität und Kosteneffizienz in Ihrem Verantwortungsbereich zu steigern. Denn jedes Unternehmen, das Verbrauchsdaten intelligent nutzt, wird zum Treiber der Energiewende. Die Werkzeuge liegen bereit – gestalten Sie mit!