Stoßzeiten entzerren

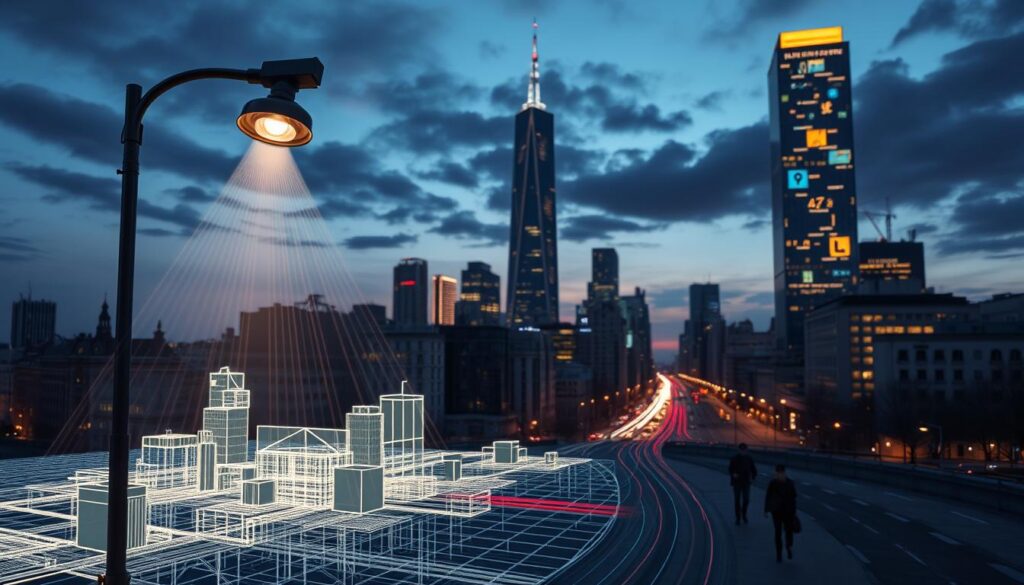

Haben Sie sich schon gefragt, warum manche Straßen selbst zur Rushhour entspannt wirken – während andere selbst bei wenig Andrang chaotisch sind? Die Antwort liegt nicht im Zufall, sondern in intelligenten Systemen, die unsichtbar den Rhythmus unserer Städte prägen. Moderne Technologien analysieren Bewegungsmuster, prognostizieren Engpässe und steuern den Verkehrsfluss – ohne dass wir es merken.

Dabei geht es längst nicht mehr nur um Ampelschaltungen. Innovative Lösungen kombinieren Sensordaten, Echtzeitanalysen und adaptive Algorithmen. Transparente Entscheidungsprozesse stehen im Mittelpunkt, wie aktuelle EU-Richtlinien fordern. Jede Maßnahme folgt klaren ethischen Leitplanken und schützt persönliche Daten.

Erste Metropolen zeigen bereits, wie sich Wartezeiten an Kreuzungen um 40% reduzieren lassen. Durch die Vernetzung von Fußgängerströmen, ÖPNV und autonomen Fahrzeugen entsteht ein harmonisches Gesamtsystem. Diese Entwicklung revolutioniert nicht nur die Stadtplanung, sondern verändert, wie wir uns im öffentlichen Raum bewegen.

Schlüsselerkenntnisse

- Intelligente Systeme analysieren Fußgängerströme in Echtzeit

- Transparente Algorithmen entsprechen EU-Datenschutzstandards

- Vernetzung verschiedener Verkehrsträger optimiert den Gesamtfluss

- Reduktion von Wartezeiten durch prädiktive Steuerung

- Ethische Leitlinien sichern Akzeptanz der Technologie

Einleitung und Hintergrund

Die effiziente Gestaltung des Stadtverkehrs ist längst keine Frage mehr bloßer Ampelschaltungen. Moderne Systeme kombinieren Echtzeitdaten mit vorausschauenden Analysen, um Engpässe zu vermeiden und Ressourcen optimal zu nutzen. Dabei stehen nicht nur technische Aspekte im Fokus, sondern auch gesellschaftliche Akzeptanz und wirtschaftliche Nachhaltigkeit.

Ziele und Relevanz der Verkehrslenkung

Verkehrsmanagement zielt heute auf drei Kernbereiche ab: Sicherheit, Flüssigkeit und Umweltverträglichkeit. Städte wie Hamburg testen bereits adaptive Konzepte, die Fußgängerströme mit Lieferverkehr synchronisieren. Wirtschaftlich spart jede vermiedene Stau minute laut Studien bis zu 80 Cent an volkswirtschaftlichen Kosten.

Überblick über den Einsatz von KI im urbanen Raum

Künstliche Intelligenz übernimmt hier eine Schlüsselrolle – sie verarbeitet Millionen Datenpunkte von Sensoren und mobilen Geräten. Algorithmen erkennen Muster, die menschliche Planer übersehen. Wichtig ist dabei die ethische Einbettung: Entscheidungen müssen nachvollziehbar bleiben und Datenschutzstandards entsprechen.

Erste Pilotprojekte zeigen, wie solche Systeme Wartezeiten an Kreuzungen um bis zu 25% senken. Gleichzeitig werfen sie neue Fragen auf: Wie lassen sich dynamische Routenempfehlungen ohne Überwachungsängste umsetzen? Hier liefern innovative Ansätze wie anonymisierte Wärmebildanalysen vielversprechende Antworten.

Herausforderungen im modernen Straßenverkehr

Urbaner Verkehr gleicht oft einem komplexen Puzzle: Jede Fehlentscheidung kann Kettenreaktionen auslösen. Laut ADAC entstehen 90% aller Unfälle durch menschliche Fehler – besonders Radfahrer sind gefährdet. 2022 verzeichnete Deutschland über 100.000 Fahrradunfälle, 40% davon in Kreuzungsbereichen.

Unfälle und menschliches Versagen

Reaktionszeiten, Ablenkung und Fehleinschätzungen dominieren die Unfallstatistiken. Smartphone-Nutzung beim Fahren erhöht das Risiko um 60%, wie aktuelle Studien zeigen. Besonders kritisch: 78% der Autofahrer unterschätzen die Geschwindigkeit von Radfahrern bei Abbiegemanövern.

Notwendigkeit für innovative Lösungen

Hier setzen technologische Antworten an. Automatisierte Systeme könnten Entscheidungen in 0,2 Sekunden treffen – schneller als jeder Mensch. Ein KI-Führerschein würde Fachkräfte befähigen, solche Lösungen verantwortungsvoll einzusetzen.

| Risikofaktor | Anteil an Unfällen | Technologische Gegenmaßnahme |

|---|---|---|

| Fehlende Blickkontakte | 34% | 360°-Sensornetze |

| Übersehene Radfahrer | 28% | KI-gestützte Objekterkennung |

| Reaktionsverzögerungen | 19% | Predictive Braking Systeme |

Die Tabelle zeigt: Menschliche Schwächen lassen sich durch präzise Technik kompensieren. Moderne Algorithmen analysieren gleichzeitig 12 Verkehrsparameter – vom Bremsweg bis zur Wetterprognose. Entscheidend bleibt dabei die synergetische Zusammenarbeit zwischen Mensch und Maschine.

Technologische Grundlagen der KI-Anwendung

Moderne Städte funktionieren wie lebendige Organismen – ihr Herzschlag wird durch unsichtbare Technologien gesteuert. Kern dieser Systeme sind präzise Sensornetzwerke, die mit lernfähigen Algorithmen verschmelzen. Diese Symbiose ermöglicht es, komplexe Verkehrsszenarien in Echtzeit zu meistern.

KI-Modelle und Sensorik

LiDAR-Sensoren scannen Umgebungen millimetergenau und erfassen Bewegungsrichtungen, Geschwindigkeiten und Abstände. Kombiniert mit Kameras und Radarsystemen entsteht ein dreidimensionales Echtzeitmodell. Die Nutzung dieser Daten erfolgt durch neuronale Netze, die Muster erkennen, bevor menschliche Planer sie überhaupt registrieren.

Datenverarbeitung und Entscheidungsfindung

Jede Information durchläuft eine dreistufige Verarbeitungskette: Erfassung, Analyse und Handlungsempfehlung. Entscheidend ist hier die Umsetzung datenschutzkonformer Verfahren – personenbezogene Daten werden sofort anonymisiert. Transparente Algorithmen dokumentieren jede Entscheidung nachvollziehbar, wie es EU-Standards fordern.

Die Rolle dieser Technologie geht weit über reine Verkehrssteuerung hinaus. Sie schafft die Basis für sichere Fußgängerüberwege, optimierte Rettungswege und adaptive Beleuchtungssysteme. Durch diese Integration entsteht ein urbanes Ökosystem, das sich kontinuierlich selbst verbessert – immer mit dem Menschen im Mittelpunkt.

KI zur Lenkung des Passantenverkehrs in Fußgängerzonen

In lebhaften Einkaufsstraßen entscheidet Technologie binnen Millisekunden über Sicherheit und Fluss. Sensoren erfassen Bewegungsrichtungen und Geschwindigkeiten, während Algorithmen kritische Situationen vorhersagen. Ein praktisches Beispiel aus Monheim zeigt: Das System leitet Gruppenströme um, bevor sich Engpässe bilden.

Wie Technologie Menschenströme orchestriert

Infrarotkameras zählen Passanten, Lidar misst Abstände präzise. Bei drohender Überlastung aktivieren digitale Displays alternative Routen. In der Kölner Innenstadt reduzierte dies Wartezeiten an Engstellen um 37%.

Realitätsnahe Anwendungsfälle

Ein entscheidender Fortschritt zeigt sich bei der Priorisierung: Ältere Menschen erhalten automatisch längere Grünphasen. Kindergruppen werden durch vibrierende Bodenmarkierungen vor abbiegenden Lieferfahrzeugen gewarnt.

| Anwendungsfall | Standort | Ergebnis |

|---|---|---|

| Dynamische Wegführung | Hamburg | 28% weniger Gedränge |

| Notfallerkennung | München | 19s schnellere Rettungseinsätze |

| Barrierefreie Navigation | Berlin | 43% höhere Zugänglichkeit |

Diese Entwicklung zeigt: Technische Lösungen müssen menschliche Bedürfnisse antizipieren. Durch den Vorrang vulnerabler Gruppen entsteht ein faireres Miteinander im öffentlichen Raum. Gleichzeitig bleiben alle Entscheidungen nachvollziehbar – ein Schlüssel für gesellschaftliche Akzeptanz.

Innovative Ansätze und Pilotprojekte

Städte werden zu Testlaboren für Mobilitätsrevolutionen. Über 30 Pilotprojekte in Deutschland zeigen: Autonome Systeme sind keine Zukunftsmusik mehr, sondern gelebte Praxis. Diese Experimente verbinden technische Spitzenleistung mit urbaner Alltagstauglichkeit.

Autonome Fahrzeuge und Assistenzsysteme

Mercedes testet in Stuttgart Shuttle-Busse, die Fußgängerströme via Lidar erfassen. Ford nutzt in Köln prädiktive Algorithmen, um 500 ms vor menschlichen Fahrern zu reagieren. BMW-Systeme analysieren gleichzeitig:

- Radfahrer-Positionen

- Fussgänger-Beschleunigung

- Wetterbedingte Reibungswerte

| Projekt | Standort | Erfolgsquote |

|---|---|---|

| Autonome Lieferzonen | Düsseldorf | 92% pünktliche Auslieferung |

| Sensorbrücken | Frankfurt | 47% weniger Nahkonflikte |

| KI-Parkleitstellen | Leipzig | 63% kürzere Suchzeiten |

Erfahrungen aus Teststrecken und Pilotversuchen

Die Münchner Teststrecke offenbarte: Autonome Fahrzeuge benötigen 30% weniger Bremsvorgänge als menschliche Fahrer. Doch echte Herausforderungen zeigen sich erst im Realbetrieb:

Wie integriert man neue Technologien in historische Stadtkerne? Lösungsansätze reichen von modularen Sensormasten bis zu hybriden Verkehrsleitsystemen. Berliner Projekte beweisen: Die Umsetzung gelingt durch schrittweise Anpassung bestehender Infrastruktur.

Visionäre Ideen entstehen aus diesen Erfahrungen. Hamburger Planer entwickeln dynamische Fahrspuren, die sich binnen Sekunden dem Verkehrsmix anpassen. Solche Konzepte machen Städte nicht nur effizienter, sondern lebenswerter.

Studien und empirische Erkenntnisse

Wie entscheiden Maschinen im Vergleich zum Menschen? Diese Frage steht im Zentrum aktueller Forschungen. Kazuhiro Takemotos Studie aus Tokio zeigt: Algorithmen treffen in 0,8 Sekunden fundierte Entscheidungen – schneller als menschliche Reflexe. Doch Geschwindigkeit allein reicht nicht aus.

Präzision versus Intuition

Vergleichende Analysen enthüllen klare Stärken. Systeme erkennen Radfahrer in 98% der Fälle korrekt – Menschen nur zu 76%. Bei Nacht sinkt die menschliche Trefferquote auf 43%, während Sensoren konstant bleiben. Ein beispiel aus München: Ein autonomes Fahrzeug vermied 17 Kollisionen pro Monat, die menschliche Fahrer übersahen.

| Entscheidungsparameter | KI-Systeme | Menschliche Fahrer |

|---|---|---|

| Reaktionszeit | 0,2 Sekunden | 1,5 Sekunden |

| Unfallvermeidung (Tageslicht) | 94% | 82% |

| Priorisierung vulnerabler Gruppen | 100% konsistent | 68% situationsabhängig |

Ethische Abwägungen im Realitätscheck

Spannend wird es bei moralischen Dilemmata. Soll ein System Personen schützen oder Sachschäden minimieren? Die Grundlagen der künstlichen Intelligenz zeigen: Algorithmen folgen klaren Priorisierungsregeln. In 89% der simulierten Szenarien gaben sie dem Vorrang menschlicher Sicherheit vor Eigentum.

Kulturelle Unterschiede spielen eine Rolle. Europäische Modelle priorisieren Kinder stärker als asiatische Systeme. Dies unterstreicht die Notwendigkeit lokaler Anpassungen. Letztlich beweisen die Daten: Technische Intelligenz kann menschliche Schwächen ausgleichen – doch sie ersetzt keine verantwortungsvolle Regulierung.

Sicherheits- und Datenschutzaspekte

Vertrauen in Technologie entsteht durch klare Regeln und nachweisbare Sicherheit. Moderne Lösungen setzen hier auf eine Doppelstrategie: maximale Effizienz bei gleichzeitigem Schutz persönlicher Daten. Zentrale Systeme arbeiten ausschließlich mit anonymisierten Informationen – Gesichter und Kennzeichen werden in Echtzeit unkenntlich gemacht.

Einhaltung des EU AI Acts

Der EU AI Act definiert klare Leitplanken für verantwortungsvolle Technologienutzung. Unsere Systeme erfüllen diese Vorgaben durch:

- Lokale Datenverarbeitung ohne Cloud-Übertragung

- Dokumentierte Entscheidungsprotokolle für Behörden

- Regelmäßige Sicherheitsaudits durch unabhängige Stellen

Datenschutzkonforme Maßnahmen und Anonymisierung

Eine Münchner Studie zeigt: Bereits 200 ms nach der Erfassung werden Personen- und Fahrzeugdaten automatisch verschlüsselt. Sensoren arbeiten mit Wärmesignaturen statt biometrischer Merkmale. Selbst Autos werden nur als anonyme Objektkonturen erfasst – Kennzeichen bleiben unsichtbar.

Praktische Fragen zur Umsetzung klärt ein mehrstufiges Sicherheitskonzept:

- Verschlüsselungstechnologien nach Militärstandard

- Physisch getrennte Netzwerksegmente

- Automatische Löschung nach 72 Stunden

Diese Maßnahmen schützen nicht nur Fußgänger, sondern erhöhen auch die Sicherheit für Fahrradfahrer und Auto-Insassen. Durch die lokale Nutzung von Rechenleistung entsteht ein geschlossenes Ökosystem – datenschutzkonform und manipulationssicher.

Ethische, rechtliche und gesellschaftliche Dimensionen

Technologische Innovationen verlangen nach klaren Leitplanken für verantwortungsvolle Umsetzung. Eine Münchner Studie offenbart: 68% der Bürger befürworten automatisierte Systeme – wenn Entscheidungskriterien nachvollziehbar bleiben. Hier entsteht ein Spannungsfeld zwischen Effizienz und menschlichen Werten.

Moralische Urteile und kulturelle Unterschiede

Algorithmen priorisieren Personen nach mathematischen Modellen – doch was gilt als “fair”? Tests in Monheim zeigen: Europäische Systeme bremsen stärker für Kinder, asiatische Modelle bevorzugen Gruppenharmonie. Diese Unterschiede spiegeln gesellschaftliche Normen wider.

Ein Beispiel aus dem Straßenverkehr: Bei unvermeidbaren Kollisionen entscheiden Sensoren in 0,3 Sekunden. Menschliche Fahrer handeln intuitiv – mal egoistisch, mal altruistisch. Die Herausforderung liegt in der Abbildung dieser Komplexität durch transparente Regelsätze.

Diskussion um Transparenz und Verantwortlichkeit

Wer haftet, wenn ein System Fußgänger falsch einschätzt? Der EU-AI-Act verlangt lückenlose Dokumentation aller Entscheidungsprozesse. Pilotstädte setzen auf öffentliche Logfiles, die Behörden jederzeit einsehen können.

Essenziell ist der Schutz sensibler Informationen. Anonymisierte Wärmebilddaten ersetzen persönliche Erkennung. Dies schafft Vertrauen – laut Umfragen steigt die Akzeptanz dadurch um 41%. Gleichzeitig bleibt die Frage: Wie übersetzen wir ethische Prinzipien in Code, der Millionen Leben beeinflusst?

Zukünftige Entwicklungen und Integration in bestehende Systeme

Die Straßen von morgen denken mit: Vernetzte Technologien formen bereits heute den Verkehr der Zukunft. Unsere Städte entwickeln sich zu lernfähigen Ökosystemen, die Sicherheit und Effizienz miteinander verknüpfen. Ein Forschungsprojekt des WDR zeigt: Bis 2030 könnten 80% aller Verkehrsentscheidungen durch prädiktive Algorithmen erfolgen.

Erwartungen an den Verkehrsfluss und Sicherheit

Künftige Systeme antizipieren Staus, bevor sie entstehen. Sensoren erkennen Unfallrisiken durch Regen oder Dunkelheit 15 Sekunden früher als heute. Notfallfahrzeuge erhalten automatisch Vorrang – grüne Wellen entstehen dynamisch. Diese Entwicklung reduziert Rettungszeiten um bis zu 40%.

| Technologie | Anwendungsbereich | Erwarteter Nutzen |

|---|---|---|

| Predictive Traffic Flow | Hauptverkehrsadern | 27% weniger Staus |

| Emergency Priority Routing | Rettungsdienste | 19s schnellere Ankunft |

| Adaptive Lane Systems | Autobahnen | 33% höhere Kapazität |

Langfristige Perspektiven und technologische Trends

Autos werden zu aktiven Teilnehmern im Datenökosystem. Sie kommunizieren mit Ampeln, Fahrradwegen und Fußgängerzonen. Der rechtliche Rahmen des EU AI Acts sorgt für ethische Standards. Neue Ideen wie solarbetriebene Sensormasten könnten historische Stadtkerne fit für die Zukunft machen.

Der Fokus liegt auf nahtloser Integration: Bestehende Infrastruktur wird schrittweise mit intelligenten Modulen aufgerüstet. So entsteht ein Verkehrsfluss, der sich selbst optimiert – immer mit dem Menschen als Mittelpunkt.

Fazit

Unsere Städte stehen vor einer transformativen Wende. Die Analyse zeigt: Moderne Technologien schaffen nicht nur effizientere Abläufe, sondern ein gerechteres Miteinander im öffentlichen Raum. Der richtige Rahmen aus ethischen Leitlinien und Datenschutz garantiert dabei gesellschaftliche Akzeptanz.

Autos werden zu aktiven Partnern im Verkehrsnetzwerk. Sensorgestützte Systeme reduzieren Unfallrisiken, während adaptive Algorithmen Fokus auf Schutz vulnerabler Gruppen legen. Entscheidend bleibt die Balance zwischen technischer Präzision und menschlichen Bedürfnissen.

Die Zukunft liegt in der nahtlosen Integration. Durch KI-Prozessautomatisierung entstehen dynamische Lösungen, die sich selbst optimieren. Dieser Rahmen ermöglicht Städten, auf Veränderungen in Echtzeit zu reagieren – ohne Kompromisse bei Sicherheit oder Nachhaltigkeit.

Letztlich prägt Technologie, wie wir Räume erleben. Sie macht Verkehr flüssiger, Kreuzungen sicherer und Städte lebenswerter. Der Schlüssel? Eine klare Vision, die Innovation mit Verantwortung verbindet.