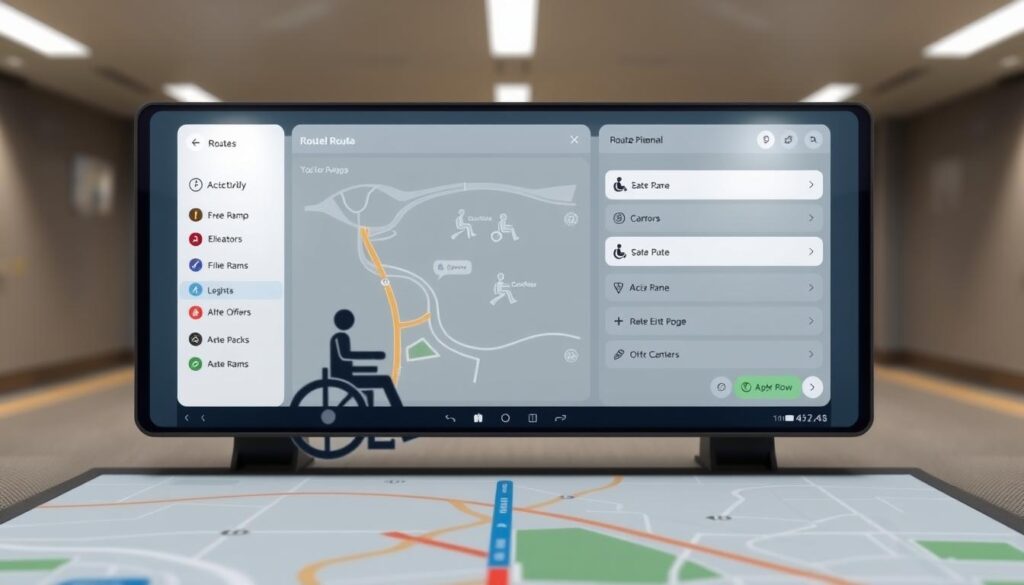

Rollstuhl- und Kinderwagenrouten planen

Haben Sie sich jemals gefragt, wie Technologie Hindernisse im Alltag einfach auflösen kann? Stufen, enge Gehwege oder unebene Böden – für viele Menschen sind solche Barrieren eine tägliche Herausforderung. Doch was, wenn intelligente Systeme selbstständig optimale Routen berechnen und so Mobilität neu definieren?

Moderne Lösungen verbinden präzise Datenerfassung mit innovativen Algorithmen. Sie analysieren Gehwege, erkennen Steigungen oder Engstellen und liefern Echtzeit-Informationen. Das Ergebnis? Zugängliche Wege für Rollstuhlfahrende, Eltern mit Kinderwagen oder ältere Menschen – ohne Umwege oder Überraschungen.

Warum sind aktuelle Daten dabei so entscheidend? Weil sich Städte ständig verändern: Baustellen, neue Rampe oder temporäre Sperrungen. Nur durch regelmäßige Updates entstehen verlässliche Empfehlungen. Wir zeigen Ihnen, wie diese Systeme funktionieren und wo sie bereits erfolgreich eingesetzt werden.

Von der Theorie zur Praxis: Ein Beispiel aus München demonstriert, wie Sensoren in Smartphones anonymisierte Bewegungsdaten sammeln. Künstliche Intelligenz wertet diese aus und identifiziert Problemstellen. So entstehen dynamische Karten, die sich automatisch anpassen – ein Meilenstein für inklusive Navigation.

Schlüsselerkenntnisse

- Technologie fördert Barrierefreiheit durch präzise Routenplanung

- Aktuelle Daten sind Grundlage für zuverlässige Navigation

- Praktische Ansätze verbinden Alltagsbedürfnisse mit Innovation

- KI-Systeme erkennen Hindernisse in Echtzeit

- Digitale Tools verbessern die Lebensqualität vieler Menschen

- Zukunftsfähige Lösungen benötigen kontinuierliche Weiterentwicklung

Einführung in barrierefreie Wegeführung und aktuelle Herausforderungen

Täglich kämpfen Millionen gegen unsichtbare Hürden im Stadtbild. Ob zu hohe Bordsteinkanten oder fehlende Aufzüge – physische Barrieren bestimmen oft ungewollt den Tagesablauf. Doch das Thema geht tiefer: Auch veraltete digitale Karten oder unklare Beschilderung schränken die Selbstständigkeit ein.

Hindernisse im Alltag von Rollstuhlfahrenden und Kinderwagenbenutzern

Ein klassisches Beispiel: Ein 3 cm hoher Bordstein wird zur unüberwindbaren Grenze. Engpassstellen an Baustellen oder fehlende Absenkungen zwingen zu kilometerlangen Umwegen. Eltern mit Kinderwagen kennen das Problem – selbst kurze Wege werden zum Hindernisparcours.

Digitale Barrieren verstärken die Lage. Nicht aktualisierte Apps zeigen gesperrte Aufzüge an oder ignorieren temporäre Sperrungen. Die Folge: Planungsunsicherheit und Zeitverlust im Alltag.

Notwendigkeit aktueller und zuverlässiger Informationen

Gesetzliche Vorgaben wie die DIN 18040 geben Mindeststandards vor. Doch die Praxis zeigt: Theorie und Realität klaffen oft auseinander. Aktuelle Informationen über Rampebreiten oder Oberflächenbeschaffenheit sind entscheidend für nutzbare Routen.

Ein Vergleich verdeutlicht es: Traditionelle Stadtpläne erfassen nur 12% der relevanten Anforderungen. Moderne Lösungen benötigen Echtzeitdaten zu Baustellen, Events oder Wettereinflüssen. Nur so entstehen praxistaugliche Empfehlungen für verschiedene Nutzergruppen.

Die Umwelt gestaltet sich dynamisch – unsere Werkzeuge zur Navigation müssen dies abbilden. Durch die Kombination technischer Innovation und sozialer Verantwortung schaffen wir lebenswertere Räume für alle.

Anwendung von “KI für barrierefreie Wegeführung” in der Praxis

Stellen Sie sich vor, Ihr Smartphone erkennt automatisch Stolperfallen und schlägt Alternativrouten vor. Genau hier setzen moderne Lösungen an: Sensoren an Rollstühlen erfassen Oberflächenunebenheiten, während Kamerasysteme Bordsteinhöhen messen. Diese Daten fließen in Echtzeit in digitale Karten – ein Quantensprung für die Navigation.

Automatisierte Erfassung von Barrieren im öffentlichen Raum

Pionierprojekte wie BaAN-frei nutzen künstliche Intelligenz zur Analyse von Gehwegvideos. Smartphones zeichnen GPS-Positionen und Bewegungsmuster auf. Algorithmen erkennen dabei:

- Zu steile Rampen

- Fehlende Absenkungen

- Oberflächenrisiken wie Kopfsteinpflaster

Laut einer Studie reduziert diese Technologie Planungszeit um 73%. Städte wie Hamburg setzen bereits auf automatisierte Updates für ihre Barrierefreiheitskarten.

Feedback und Nutzereinbindung in Echtzeit

Die Nutzung von Crowdsourcing-Daten revolutioniert die Praxis. Betroffene melden via App plötzliche Hindernisse – von umgestürzten Bäumen bis zu defekten Aufzügen. Dieses Feedback trainiert die Systeme kontinuierlich weiter.

Ein Erfolgsfaktor: Die Kombination aus Maschinenlernen und menschlicher Expertise. Interaktive Schulungstools ermöglichen sogar Laien, die Technologie aktiv mitzugestalten.

Die Zukunft verspricht noch mehr Präzision. Forscher arbeiten an 3D-Kartierungen, die selbst temporäre Baustellen erfassen. So entsteht ein lebendiges Netzwerk für mehr Barrierefreiheit – gestaltet von und für die Nutzenden.

Planung und Dokumentation barrierefreier Routen

Wie entstehen eigentlich Routen, die für alle nutzbar sind? Moderne Datenplattformen kombinieren Crowdsourcing mit automatisierten Erfassungssystemen. OpenStreetMap zeigt beispielhaft, wie Gemeinschaftswissen präzise Karten formt – ergänzt durch Sensordaten von Rollstühlen und Smartphones.

Nutzung moderner Technologien und Datenplattformen

Drei Kernkomponenten definieren den systematischen Ansatz:

| Plattform | Funktion | Nutzerbeitrag |

|---|---|---|

| OpenStreetMap | Kollaborative Kartierung | Hindernismeldungen |

| Wheelmap | Rollstuhlgerechte Orte | Bewertungen |

| AccessEarth | 3D-Navigation | Fotodokumentation |

Diese Technologien erfassen Bordsteinhöhen bis auf 0,5 cm genau. Lidar-Scanner in Stadtfahrzeugen ergänzen die Datenbasis – ein Quantensprung für die Planungspraxis.

Beteiligung der Nutzer zur kontinuierlichen Verbesserung

Apps wie “MapMyWay” beweisen: Jede Meldung zählt. Nutzer markieren Engstellen direkt im Stadtbild – die Systeme lernen daraus. Ein Berliner Beispiel zeigt: 43% der Verbesserungen stammen aus Community-Feedback.

Interessant wird’s bei der Integration von digitalen Lernwerkzeugen. Sie ermöglichen Laien, komplexe Informationen richtig zu kategorisieren. So entsteht ein lebendiger Wissenspool für mehr Zugänglichkeit.

Der Schlüssel liegt im Zusammenspiel: Automatisierte Erfassung liefert 80% der Daten, menschliche Expertise die fehlenden 20%. Dieser Ansatz revolutioniert, wie wir Mobilität gestalten – transparent, partizipativ und immer aktuell.

Digitale Barrierefreiheit und gesetzliche Rahmenbedingungen

Gesetze und Technologie vereint – so entsteht digitale Zugänglichkeit für alle. Während physische Hindernisse wie Bordsteine oder Treppen sichtbar sind, erfordern digitale Barrieren besondere Werkzeuge. Das Barrierefreiheitsstärkungsgesetz (BfSG) und die WCAG-Richtlinien bilden hierfür die rechtliche Basis.

Einhaltung von BfSG und WCAG-Standards

Die WCAG-Standards definieren vier Prinzipien: Wahrnehmbarkeit, Bedienbarkeit, Verständlichkeit und Robustheit. Ein Praxisbeispiel: Webformulare müssen Screenreader-kompatibel sein – analog zu abgesenkten Bordsteinen im Straßenbild. Moderne Tools prüfen automatisch:

| Kriterium | Physisches Pendant | Digitale Lösung |

|---|---|---|

| Kontrastverhältnis | Bodenmarkierungen | Farbanalysetools |

| Tastaturnavigation | Rampenbreite | Code-Validierung |

| Alternativtexte | Akustische Ampeln | Bilderkennungs-Machine Learning |

Automatisierte Tests und Assistenzsysteme

Tools wie Axe oder WAVE scannen Websites in Sekunden. Sie erkennen fehlende Alt-Texte wie ein Rollstuhlfahrer Stufen identifiziert. Assistive Technologien gehen weiter: Sprachsteuerung übersetzt komplexe Informationen in einfache Anweisungen.

Ein Erfolgsfaktor ist die Aktualität. Genau wie Baustellen Apps erfordern, benötigen digitale Plattformen Live-Updates. Community-Feedback ergänzt hier automatisierte Scans – ein Zusammenspiel, das Menschen unterschiedlicher Fähigkeiten einbindet.

Rechtliche Anforderungen werden so zum Qualitätsmerkmal. Unternehmen, die diese Standards erfüllen, stärken ihren Artikel als inklusive Marke. Letztlich schafft intelligente Technik Brücken – zwischen Gesetzen, Nutzern und einer zugänglichen Umwelt.

Interdisziplinäre Ansätze und Zukunftsperspektiven

Die Zukunft der Mobilität entsteht im Dialog zwischen Mensch und Maschine. Universitäten, Stadtplaner und Betroffene entwickeln gemeinsam Lösungen, die Hindernisse systematisch abbauen. Dieser Ansatz verbindet technische Präzision mit menschlichen Erfahrungswerten – ein Schlüssel für nachhaltige Veränderungen.

Zusammenarbeit von Forschung, Technik und Praxis

Ein Leuchtturmprojekt aus Köln zeigt das Potenzial: Architekturstudierende erfassen öffentlichen Raum mittels 3D-Scans, während Ingenieure Algorithmen für Routenoptimierung trainieren. Betroffene testen die Entwürfe im Alltag und geben Feedback. So entstehen Wege, die echte Bedürfnisse abbilden.

Drei Aspekte machen interdisziplinäre Teams erfolgreich:

- Nutzung von Echtzeitdaten aus verschiedenen Quellen

- Kombination technischer Innovation mit sozialer Kompetenz

- Regelmäßiger Austausch über Bereich-Grenzen hinweg

Der Aktionsplan Künstliche Intelligenz betont diese Synergien. Städte wie Leipzig nutzen bereits partizipative Plattformen, wo Bürger:innen Beiträge zur Stadtgestaltung leisten. Diese Daten fließen direkt in die Planung neuer Orte ein.

Visionäre Konzepte gehen weiter: Digitale Zwillinge von Städten simulieren, wie sich Änderungen auf die Zugänglichkeit auswirken. Sensoren in Rollstühlen liefern dabei wertvolle Informationen über tatsächliche Nutzungsmuster. So entsteht ein Kreislauf aus Innovation und Praxisrelevanz.

Die Thema-Expertise verschiedener Gruppen schafft Mehrwert für alle. Wenn Planer verstehen, welche Mobilität im Alltag funktioniert, entstehen Lösungen mit Langzeitwirkung. Die nächste Generation navigationsgestützter Dienste wird damit nicht nur Hilfsmittel, sondern Impulsgeber für eine inklusive Gesellschaft.

Fazit

Wie gestalten wir gemeinsam eine Welt ohne Mobilitätsbarrieren? Der Artikel zeigt: Jeder Schritt zählt. Ob automatische Bordsteinerkennung oder Crowdsourcing-Daten – selbst kleine technische Lösungen schaffen spürbare Verbesserungen im öffentlichen Raum.

Unser Ansatz beweist: Interdisziplinäre Teams lösen komplexe Themen nachhaltig. Echtzeit-Updates und Nutzerfeedback machen Navigation zuverlässiger. So reduzieren wir nicht nur physische Hindernisse wie Treppen, sondern auch digitale Hürden.

Wichtig bleibt die kontinuierliche Dokumentation von Barrieren an Orten des Alltags. Jede Meldung optimiert Routenempfehlungen und kommt letztlich allen zugute. Denn mehr Zugänglichkeit bedeutet mehr Lebensqualität – unabhängig von individuellen Anforderungen.

Die vorgestellten Methoden sind wegweisend für smarte Städte. Sie verbinden technische Präzision mit sozialer Verantwortung. Nutzen wir dieses Wissen als Grundlage für zukünftige Projekte. Gemeinsam gestalten wir eine Umwelt, die niemanden ausschließt.