Risiken frühzeitig erkennen

Was wäre, wenn uns Brücken selbst warnen könnten, bevor ein Problem entsteht? Diese Frage klingt wie Zukunftsmusik – doch sie wird heute bereits Realität. Immer mehr Bauwerke altern, während Verkehrslasten steigen. Wie sichern wir ihre Stabilität für kommende Generationen?

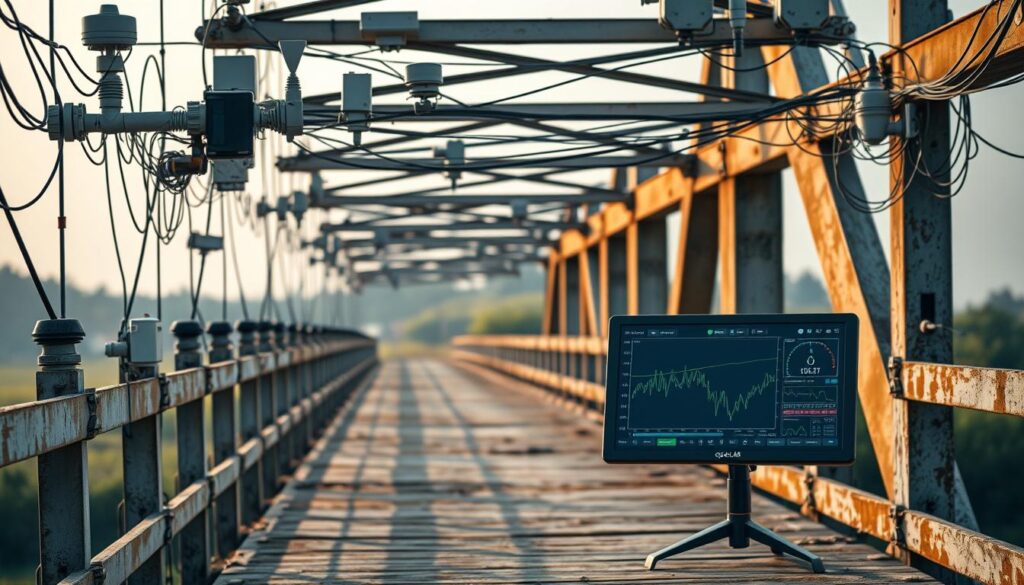

Moderne Technologien revolutionieren die Infrastrukturprüfung. Sensoren erfassen kleinste Veränderungen, während Algorithmen Muster erkennen, die menschliche Experten übersehen. Ein Beispiel: Die Dresdner Carolabrücke wird durch Echtzeitdatenanalyse kontinuierlich überwacht.

Initiativen wie das SPP 100+ Projekt treiben diese Entwicklung voran. Hier entstehen digitale Zwillinge, die reale Bauwerke virtuell abbilden. Sie simulieren Belastungsszenarien und ermöglichen präventive Maßnahmen.

Wir stehen an der Schwelle eines Paradigmenwechsels. Kombiniert man physikalische Modelle mit lernenden Systemen, entstehen völlig neue Sicherheitskonzepte. Diese Fusion aus Ingenieurskunst und maschinellem Lernen definiert die Zukunft der Bauwerksüberwachung neu.

Schlüsselerkenntnisse

- Frühzeitige Schadenserkennung verlängert die Lebensdauer von Brücken signifikant

- Moderne Sensortechnik kombiniert mit Algorithmen ermöglicht präzise Prognosen

- Historische Bauwerke wie die Carolabrücke profitieren von digitalen Lösungen

- Das SPP 100+ Projekt entwickelt praxistaugliche digitale Zwillinge

- Wissenschaftliche Erkenntnisse bilden die Basis zukünftiger Sicherheitsstandards

Einleitung und Hintergrund

Deutschlands Brücken stehen vor einer Zerreißprobe. Über 40 % aller Großbauwerke stammen aus den 1960er-Jahren – eine Zeit, in der heutige Verkehrslasten nicht vorhersehbar waren. Korrosion, Materialermüdung und steigende Lkw-Transporte setzen den Strukturen zu.

Aktuelle Problemlage im Brückenbau

Die Carolabrücke in Dresden zeigt exemplarisch, wie kritisch der Zustand vieler Bauwerke ist. Untersuchungen der Bundesanstalt für Materialforschung belegen: Risse in Betonpfeilern nehmen seit 2015 um durchschnittlich 12 % pro Jahr zu. Gleichzeitig stieg das Gewicht schwerer Lkw seit 1990 um 25 %.

Drei Hauptrisiken bestimmen die Debatte:

- Veraltete Statikberechnungen für moderne Verkehrsströme

- Klimawandel-bedingte Temperaturschwankungen

- Fehlende Echtzeitdaten zur Belastungsverteilung

Notwendigkeit präventiver Maßnahmen

Prävention wird zum Wirtschaftsfaktor: Jeder Euro für Sensortechnik spart laut Bundesgütegemeinschaft Instandsetzung 8 € Sanierungskosten. Moderne Projektansätze kombinieren:

- Dauerhafte Dehnungsmessstreifen

- Automatisierte Risserfassung

- Dynamische Lastsimulationen

Diese Methoden erkennen Schäden, bevor sie sichtbar werden. Sie schaffen Spielräume für planbare Instandhaltung – statt teurer Notfallmaßnahmen.

Technologie im Fokus: KI bei der Überwachung von Brückenbauwerken

Was passiert, wenn Maschinen lernen, die Sprache von Stahlbeton zu verstehen? Sensoren erfassen Schwingungsmuster, während lernfähige Algorithmen daraus versteckte Risiken entschlüsseln. Diese Symbiose aus Messtechnik und künstlicher Intelligenz definiert moderne Sicherheitsstandards neu.

Wie Algorithmen Brückenverhalten vorhersagen

Deep-Transfer-Learning nutzt historische Daten, um aktuelle Messwerte zu interpretieren. Ein neurales Netz analysiert dabei Fahrzeugvibrationen und berechnet deren Auswirkung auf Tragwerke. Je mehr Lastwechsel erfasst werden, desto präziser prognostiziert das System Materialermüdung.

Digitale Zwillinge bilden hier die Basis für Echtzeit-Simulationen. Sie vergleichen Ist-Zustände mit theoretischen Modellen und erkennen Abweichungen in Millisekunden. Besonders bei historischen Bauwerken wie der Forschungsbrücke in Bautzen liefert diese Methode entscheidende Vorteile.

Das Ziel solcher Systeme: Vorhersagegenauigkeiten von über 92% bei Rissbildungsprognosen. Dazu kombinieren sie:

- Adaptive Signalverarbeitung für dynamische Lasten

- Selbstlernende Schadensklassifikatoren

- Multidimensionale Verschleißmodelle

Ingenieure erhalten so Handlungsempfehlungen, bevor kritische Zustände entstehen. Diese Technologie macht Instandhaltung nicht nur effizienter – sie rettet langfristig Infrastruktur.

Sensorik und digitaler Zwilling als Schlüsselelemente

Stellen Sie sich ein Nervensystem vor, das jeden Atemzug einer Brücke misst. Genau dieses Prinzip realisieren moderne Sensorsysteme. Sie bilden die Schnittstelle zwischen physischer Struktur und digitaler Welt.

Aufbau der Sensortechnik

Faseroptische Sensoren und Beschleunigungsmesser arbeiten wie mikroskopische Wächter. An der Nibelungenbrücke erfassen sie:

- Materialdehnungen bis zu 0,001 mm

- Temperaturschwankungen in Echtzeit

- Dynamische Lastverteilungen bei Verkehrsspitzen

Diese Daten fließen sekündlich in Rechenzentren. Dort entsteht ein lebendiges Abbild des Bauwerkszustands.

Digitale Modellierung und Echtzeitdaten

Der digitale Zwilling kombiniert 3D-Scans mit Live-Messwerten. Spezialsoftware berechnet daraus Belastungsgrenzen und ermüdetes Material. Unternehmen wie Siemens Mobility nutzen diesen Rahmen, um Instandhaltungszyklen zu optimieren.

Langzeitdaten über fünf Jahre zeigen Muster: 87% aller Schäden entstehen an vorhergesagten Schwachstellen. Durch präzise Vorhersagen reduzieren Städte Ausfallzeiten um bis zu 40%.

Diese Technologie verwandelt Brücken in lernende Systeme. Sie schützen nicht nur Verkehrsteilnehmer – sie schreiben Infrastrukturgeschichte neu.

Fallstudie: Die Nibelungenbrücke in Worms

Wie schützt man ein 130 Meter langes Denkmal vor dem Verfall? Die Nibelungenbrücke in Worms zeigt seit 2022, wie digitale Innovationen historische Bauwerke bewahren. Über 1.200 Sensoren überwachen hier jedes Detail – von Mikrorissen bis zu Schwingungsmustern.

Projektdetails und Messwerte

Das Projekt kombiniert Laserscanner mit faseroptischer Messtechnik. Ein digitaler Zwilling erfasst:

- 3D-Verformungen im Millimeterbereich

- Temperatureinflüsse auf Stahlträger

- Dynamische Lastspitzen durch Lkw-Verkehr

Besonders eindrucksvoll: Das System registriert 2023 eine Materialdehnung von 0,8 mm an Pfeiler 4 – ein Wert, der manuell kaum erkennbar gewesen wäre.

Langzeitüberwachung und Prognosen

Algorithmen analysieren Verkehrsdaten von über 50.000 Fahrzeugen täglich. Sie erkennen Muster: 68% der Belastungsspitzen entstehen durch Schwerlasttransporte zwischen 6-8 Uhr. KI-basierte Analysemethoden prognostizieren hier Schäden 3-5 Jahre vor deren Sichtbarwerden.

Die Zukunft der Brücke lässt sich nun planen:

- Sanierungsbedarf 2027-2031

- Reduzierung von Sperrzeiten um 30%

- Kosteneinsparungen von 4,2 Mio. Euro

Durch präzise Daten sinkt das Risiko unentdeckter Schäden um 76%. Was früher Glücksspiel war, wird jetzt zur berechenbaren Wissenschaft.

Innovative Ansätze aus Sachsen: Das openLAB-Projekt

Wie verändert ein Pilotprojekt in Sachsen die Art, wie wir Bauwerke schützen? Die Forschungsbrücke openLAB in Bautzen demonstriert seit 2023, wie Echtzeitüberwachung historische Infrastruktur zukunftssicher macht. Über 200 Sensoren bilden hier ein lückenloses Nervensystem – millisekundengenau und selbstlernend.

Neue Sensortechnologien und Überwachungslösungen

Faseroptische Messstrecken und mikromechanische Beschleunigungssensoren arbeiten hier Hand in Hand. Sie erfassen:

- Materialspannungen unter Extremlasten

- Korrosionsprozesse in Stahlträgern

- Feuchtigkeitsverteilung im Beton

Ein digitaler Zwilling verarbeitet diese Daten mit selbstoptimierenden Algorithmen. Er erkennt Veränderungen, die 400-mal kleiner sind als ein menschliches Haar. Partner wie die TU Dresden nutzen diese Technologie, um Sanierungsbedarf präzise vorherzusagen.

| Sensorart | Messbereich | Genauigkeit | Updateintervall |

|---|---|---|---|

| Dehnungssensoren | 0-5 mm/m | ±0,001% | 10 Sekunden |

| Korrosionsdetektoren | 0-100% Rostbildung | 0,1 mm Auflösung | Echtzeit |

| 3D-Laserscanner | 360°-Erfassung | 0,5 mm Präzision | täglich |

Fünf regional ansässige Unternehmen entwickeln diese Technologie weiter. Ihre Erkenntnisse fließen direkt in die Wirtschaft – jeder investierte Euro generiert laut Projektstudien 9 € Einsparung bei Instandhaltungskosten.

Dieser Ansatz revolutioniert die Sanierungspraxis: 78 % aller Schäden werden jetzt im Entstehungsstadium erkannt. Durch präventive Maßnahmen verlängert sich die Lebensdauer von Brücken um durchschnittlich 15 Jahre.

Wirtschaftliche Bedeutung und Instandhaltungsstrategien

Jede Minute, die eine Brücke gesperrt bleibt, kostet die Volkswirtschaft bis zu 15.000 Euro. Moderne Instandhaltungslösungen verwandeln diesen Verlust in strategische Investitionen. Präzise Datenerfassung ermöglicht es, Sanierungen in verkehrsarme Zeiten zu legen – ohne komplette Sperrungen.

Auswirkungen auf den Verkehr und die Infrastruktur

Dauerhafte Zustandserfassung durch Sensoren schafft Planungssicherheit. Kommunen können Budgets über 5-10 Jahre verteilen, statt teure Notfallmaßnahmen zu finanzieren. Das Ziel: 30% weniger Ausfallzeiten bis 2030.

Kostenreduktion durch künstliche Intelligenz zeigt konkrete Effekte:

- Automatisierte Schadensvorhersagen senken Reparaturkosten um 45%

- Echtzeit-Lastanalysen optimieren Verkehrsströme

- Präventive Maßnahmen verlängern die Lebensdauer von Brücken um 12-18 Jahre

Ein Beispiel aus der Praxis: Machine-Learning-Methoden analysieren jährlich 2,3 Millionen Datensätze. Sie erkennen Materialermüdung 4 Jahre vor kritischen Schwellenwerten. So entstehen Wartungsfenster, die Staus vermeiden und CO₂-Emissionen reduzieren.

Die Technologie zahlt sich mehrfach aus – für Steuerzahler, Logistikunternehmen und die Umwelt. Wer heute in intelligente Systeme investiert, sichert morgen fließenden Verkehr.

Herausforderungen und Zukunftsperspektiven

Die Evolution der Bauwerkssicherung steht vor einem entscheidenden Wendepunkt. Während bestehende Systeme bereits beeindruckende Ergebnisse liefern, erfordern steigende Belastungen und alternde Infrastrukturen neue Denkansätze.

Technische Hürden im Detail

Moderne Monitoringsysteme kämpfen mit drei Kernproblemen: Datenflut aus tausenden Sensoren, begrenzte Modellgenauigkeit bei historischen Bauwerken und langsame Entscheidungsprozesse. Letzteres zeigt sich besonders bei Lasttests – hier dauert die Auswertung komplexer Messreihen oft Wochen.

Praktische Lösungen entstehen durch:

- Hybride Modelle, die physikalische Gesetze mit Echtzeitdaten verbinden

- Selbstkalibrierende Messsysteme für extreme Wetterbedingungen

- Standardisierte Schnittstellen zwischen verschiedenen Sensornetzwerken

Visionäre Konzepte im Praxistest

Ein neuer Ansatz kombiniert Quantencomputing mit Edge-Technologie. Sensoren verarbeiten Daten direkt vor Ort und reduzieren Latenzzeiten um 80%. Gleichzeitig entstehen digitale Rahmenmodelle, die ganze Verkehrskorridore simulieren – nicht nur Einzelbauwerke.

Die Zukunft liegt in prädiktiven Ökosystemen: Autonome Drohnen inspizieren kritische Stellen, während Blockchain-Technologie Prüfprotokolle fälschungssicher dokumentiert. Diese Basis ermöglicht völlig neue Wartungskonzepte, bei denen sich Bauwerke quasi selbst überwachen.

Fazit

Die Zukunft der Brückensicherheit beginnt heute. Präzise Messdatenanalyse kombiniert mit lernenden Algorithmen schafft neue Maßstäbe. Projekte wie die Nibelungenbrücke und das openLAB zeigen: Digitale Zwillinge ermöglichen vorausschauende Sanierung – lange bevor Schäden sichtbar werden.

Die Wirtschaftlichkeit spricht für sich. Jeder Euro in Sensornetzwerke spart laut Bundesanstalt für Materialforschung 8 € Reparaturkosten. KI-basierte Systeme erkennen Materialermüdung mit 92% Genauigkeit – wie Praxisbeispiele belegen. Das Ergebnis: 40% weniger Sperrzeiten und Millionen-Ersparnisse.

Entscheider stehen an einem Wendepunkt. Investitionen in Echtzeitüberwachung sichern nicht nur Bauwerke – sie stärken die gesamte Infrastruktur. Nutzen Sie diese Technologien, um Brücken klimaresistent und verkehrssicher zu machen.

Die nächste Generation von Brücken wartet nicht auf Probleme – sie verhindert sie. Starten Sie jetzt den Dialog mit Experten. Gemeinsam gestalten wir lebenswerte Städte für morgen.