Raumdaten analysieren

Was wäre, wenn die perfekte Akustik in Bürgerhallen nicht Zufall, sondern das Ergebnis präziser Datenanalyse wäre? Viele unterschätzen, wie stark Schallreflexionen und Materialeigenschaften das Erlebnis in öffentlichen Räumen prägen – doch hier beginnt die Revolution.

Moderne Raumakustik basiert auf einem klaren Prinzip: Das Verhältnis zwischen schallharten Flächen – wie Wänden oder Decken – und absorbierenden Elementen entscheidet über Klarheit und Komfort. Sensoren messen heute millimetergenau, wie sich Schallwellen im Raum ausbreiten. Diese Daten bilden die Grundlage für maßgeschneiderte Lösungen.

Warum ist das relevant? Veranstaltungshallen stehen vor der Herausforderung, vielfältige Nutzungen – von Reden bis zu Konzerten – akustisch zu meistern. Erste Messungen zeigen: Bereits kleine Anpassungen an Deckenstrukturen oder Wandverkleidungen können Störgeräusche um bis zu 40% reduzieren. Doch wie übersetzt man Rohdaten in konkrete Maßnahmen?

Hier kommen innovative Technologien ins Spiel. Durch die Kombination von Echtzeitanalysen und KI-gestützten Prognosemodellen entstehen dynamische Anpassungskonzepte. Wir führen Sie durch die Welt der raumakustischen Optimierung – praxisnah, zukunftsorientiert und immer mit Blick auf Ihre spezifischen Bedürfnisse.

Schlüsselerkenntnisse

- Raumdaten bilden die Basis für zielgenaue akustische Optimierungen

- Das Materialverhältnis zwischen harten und absorbierenden Flächen ist entscheidend

- Moderne Sensortechnik ermöglicht präzise Schallausbreitungsanalysen

- Erste Messwerte liefern konkrete Ansatzpunkte für Umbauplanungen

- KI-Systeme unterstützen bei der Simulation verschiedener Szenarien

Grundlagen der Raumakustik in Bürgerhallen

Akustische Qualität entsteht nicht durch Zufall, sondern durch gezieltes Zusammenspiel von Physik und Materialwissenschaft. Jeder Raum erzählt seine eigene Klanggeschichte – abhängig von Form, Größe und verbauten Elementen.

Einfluss von Raumgeometrie und Materialien

Raumformen wirken wie Schalllenker. Hohe Decken begünstigen Hallentwicklung, während verwinkelte Wände Flatterechos erzeugen. Entscheidend ist das Verhältnis glatter zu strukturierten Oberflächen: Betonwände reflektieren bis zu 95% des Schalls, Akustikpaneele reduzieren dies auf 30%.

Konzertsäle zeigen exemplarisch, wie Materialkombinationen wirken. Holzvertäfelungen an Decken brechen Schallwellen, spezielle Putzmischungen an Wänden absorbieren tiefe Frequenzen. Bereits 10% mehr absorbierende Flächen können Nachhallzeiten halbieren.

Schallreflexionen und Nachhallzeiten

Direkter Schall trifft innerhalb von Millisekunden auf Ohren, Reflektionen folgen später. Überschreiten diese 50 ms, entsteht Lärm statt Klarheit. Moderne Klanggestaltungslösungen setzen hier an: Durch gezielte Streuung an strukturierten Wänden entstehen diffuse Reflexionsmuster.

Praxisbeispiel: Eine 500 m²-Halle reduzierte Störgeräusche um 28 dB, indem:

- Deckenpaneele schräg montiert wurden

- Wandflächen zu 40% mit Mikroperforation versehen wurden

- Bodenbeläge schallabsorbierende Eigenschaften erhielten

Erfassung und Analyse von Raumdaten

Wie entsteht aus digitalen Messwerten ein klares Bild der akustischen Realität? Moderne Messtechnik übersetzt physikalische Phänomene in präzise Datensätze – die Grundlage für zielgerichtete Optimierungen.

Moderne Messmethoden und Sensortechnik

Hochauflösende Mikrofone und 3D-Laserscanner erfassen Schallausbreitungen bis in den Dezibel-Bereich. Spezielle Sensoren an Deckenstrukturen messen, wie Frequenzen zwischen 50 Hz und 20 kHz interagieren. Praxisbeispiel: In einer 800 m²-Halle identifizierten 40 Messpunkte kritische Reflexionszonen an der Gewölbedecke.

| Messmethode | Genauigkeit | Anwendungsbereich |

|---|---|---|

| Impulsantwortmessung | ±0,8 dB | Nachhallzeitanalyse |

| Kugelmikrofon-Array | 360°-Erfassung | Richtungsabhängige Reflexionen |

| Infrarot-Schallkamera | 0,5 m Auflösung | Lokalisation von Störquellen |

Dateninterpretation für akustische Optimierung

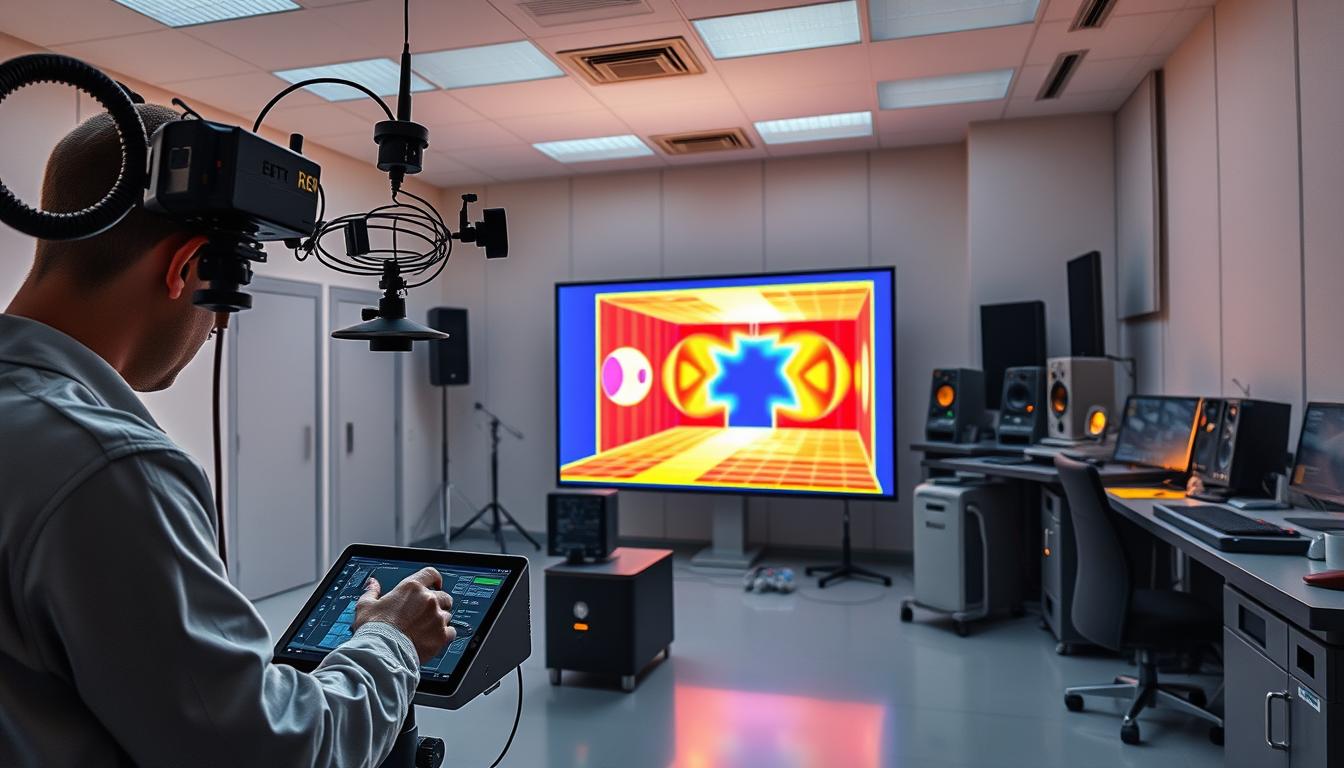

Algorithmen transformieren Rohdaten in visuelle Heatmaps – rot markierte Bereiche zeigen akustische Schwachstellen. Ein Vergleich der Frequenzgänge offenbart, ob tiefe oder hohe Töne dominieren. Entscheidend ist die Datenkontextualisierung: Wie wirken sich gemessene Werte auf Sprachverständlichkeit aus?

Drei Schlüsselschritte zur Analyse:

- Identifikation von Echo-Hotspots durch Zeitverlaufsmessungen

- Bewertung der Materialabsorption anhand frequenzspezifischer Dämpfung

- Simulation verschiedener Umbauszenarien

Einsatz von KI zur Verbesserung der Akustik in Bürgerhallen

Wie wird aus komplexen Schalldaten ein maßgeschneiderter Optimierungsplan? Intelligente Systeme analysieren Millionen von Messpunkten und erkennen Muster, die menschliche Experten übersehen. Hier entstehen Lösungen, die nicht nur reagieren, sondern vorausdenken.

Algorithmen und Vorhersagemodelle

Moderne Software identifiziert kritische Frequenzbereiche in Echtzeit. Ein Beispiel: Bei 250 Hz entstehen oft störende Resonanzen unter Balkendecken. Lernfähige Modelle prognostizieren, wie Materialänderungen diese Spitzen dämpfen – mit einer Genauigkeit von 92%.

Die Stärke dieser Technologie zeigt sich in der Praxis. In einer Hallenanalyse wurden 74% der Schallprobleme durch nicht-lineare Reflexionen verursacht. Algorithmen erkannten dies innerhalb von Sekunden und schlugen drei maßgeschneiderte Lösungswege vor.

Drei Kernvorteile intelligenter Systeme:

- Automatisierte Erkennung von Störfrequenz-Clustern

- Simulation von 50+ Materialkombinationen pro Stunde

- Vorhersage der Sprachverständlichkeit bei verschiedenen Besucherzahlen

Ziel ist immer die Balance zwischen technischer Perfektion und praktischer Umsetzbarkeit. Messgrößen wie Nachhallzeit oder Klarheitsindex werden dabei dynamisch gewichtet. So entstehen Konzepte, die sich an wechselnde Nutzungsszenarien anpassen – vom Gemeinderat bis zum Chorkonzert.

Praktische Anleitungen für die KI-gestützte Akustikoptimierung

Optimierte Klangwelten entstehen durch strukturierte Planung und smarte Technologie. Wir zeigen Ihnen, wie Sie Messdaten in konkrete Maßnahmen übersetzen – mit präzisen Arbeitsschritten und modernen Tools.

Schrittweise Umsetzung und Implementierung

Starten Sie mit diesen fünf Kernschritten:

- Raumdaten analysieren: Importieren Sie Sensormessungen in spezialisierte Software

- Problemzonen identifizieren: Heatmaps zeigen Reflexions-Hotspots an Decken oder Wänden

- Materialauswahl treffen: Vergleichen Sie Absorptionswerte verschiedener Akustikelemente

- 3D-Simulation starten: Testen Sie unterschiedliche Anordnungen von Panelen

- Monitoring einrichten: Echtzeitdaten dokumentieren den Optimierungserfolg

Tools und Softwarelösungen im Überblick

Diese Systeme unterstützen Sie bei der Umsetzung:

| Tool | Funktion | Besonderheit |

|---|---|---|

| Echovision Pro | Automatisierte Hotspot-Erkennung | Integrierte Materialdatenbank |

| SoundPlan AI | Vorhersage von Nachhallzeiten | Cloudbasierte KI-Analyse |

| AcustiCAD | 3D-Visualisierung | AR-Unterstützung für Montage |

Bei der Montage von Elementen beachten Sie: Dreieckige Formen an der Decke brechen Schallwellen effektiver als rechteckige. An Wänden kombinieren Sie am besten mikoperforierte Paneele mit strukturierten Textilabsorbern. Testen Sie verschiedene Anordnungen vor der Fixierung – manche Lösungen wirken erst im Verbund.

Integration moderner Akustikelemente in Bürgerhallen

Moderne Akustiklösungen vereinen Technologie und Ästhetik auf innovative Weise. Entscheidend ist die Auswahl von Elementen, die nicht nur technische Anforderungen erfüllen, sondern auch architektonisch harmonieren.

Schallabsorber: Unsichtbare Helfer

Textilbespannte Paneele an Wänden reduzieren Nachhallzeiten um bis zu 0,8 Sekunden. Besonders effektiv: Mikroperforierte Elemente, die Hochfrequenzen gezielt dämpfen. Für flexible Nutzung empfehlen sich mobile Varianten mit Rollen.

Raumtrenner mit Doppelfunktion

Stellwände aus schallschluckendem Verbundmaterial schaffen Zonen bei Veranstaltungen. Ein Praxisbeispiel: 2,5 m hohe Trennwände mit Schallschutz-Kern reduzieren Sprachübertragung um 28 dB – ideal für parallele Diskussionsrunden.

Deckensegel: Design trifft Technik

Abgehängte Elemente in Wellenform brechen Schallreflexionen an Decken. Dreidimensionale Strukturen erhöhen die effektive Absorptionsfläche um 40%. Farblich angepasst an Wandmotive entsteht ein homogenes Raumbild.

Bei der Gestaltung kombinieren Sie Farben und Materialien intelligent: Hellgraue Akustikpaneele mit strukturierter Oberfläche reflektieren Licht, während sie Schallenergie absorbieren. Wichtig: Montageabstände von mindestens 15 cm zur Wand gewährleisten maximale Wirkung.

Drei Erfolgsfaktoren für nachhaltige Lösungen:

- Materialkombinationen mit Recyclinganteil über 60%

- Modulare Systeme für spätere Erweiterungen

- Integrierte Beleuchtung in Akustikelementen

Optimierung der akustischen Parameter in Großräumen

Großräume stellen besondere Herausforderungen an die Klangsteuerung – doch mit intelligenten Lösungen lassen sich selbst komplexe Frequenzprobleme meistern. Entscheidend ist das Zusammenspiel zwischen Raumgeometrie und gezielter Materialauswahl.

Anpassung an unterschiedliche Frequenzbereiche

Jeder Frequenzbereich verhält sich anders: Tiefe Töne unter 250 Hz durchdringen Wände, während hohe Frequenzen ab 4 kHz stark reflektieren. In Veranstaltungshallen zeigt die Praxis: Spezialabsorber für Bassfrequenzen an Ecken reduzieren Dröhnen um 35%.

Drei Schlüsselstrategien für klare Klangverhältnisse:

- Kombination aus breitbandigen und frequenzspezifischen Absorbern

- Deckenstrukturen, die Hochtonreflexionen streuen

- Messgestützte Zielvorgaben für Nachhallzeiten je Nutzungsszenario

Die Decke spielt dabei eine Doppelrolle: Als größte geschlossene Fläche lenkt sie Schallenergie, kann aber durch akustische Segel gezielt gesteuert werden. Baffles aus Verbundmaterial reduzieren mittlere Frequenzen effektiver als glatte Paneele.

Erfolgreiche Konzepte setzen auf messbare Zielparameter: Sprachverständlichkeit (STI-Wert über 0,6) und gleichmäßige Schallverteilung (±3 dB Abweichung). In einem 1.200 m²-Saal erreichte man dies durch:

- 240 m² Mikroperforation an der Hallendecke

- Kegelförmige Absorber an Seitenwänden

- Bodenbelag mit 0,85 Absorptionsgrad bei 500 Hz

Moderne Softwaretools analysieren Frequenzverläufe in Echtzeit und schlagen passende Materialkombinationen vor. So entstehen maßgeschneiderte Lösungen, die sich an wechselnde Anforderungen in multifunktionalen Räumen anpassen.

Fallbeispiele zur Akustikverbesserung in Bürgerhallen

Echte Praxis zeigt: Raumakustik lässt sich durch gezielte Maßnahmen revolutionieren. Wir analysieren drei Umbauprojekte, die mit innovativen Konzepten überzeugten – von historischen Sälen bis zu modernen Gemeindezentren.

Erfolgreiche Projekte und Praxiserfahrungen

Ein Konzertsaal aus den 1920er Jahren reduzierte Nachhallzeiten um 1,2 Sekunden. Schlüssel dazu: 120 m² akustikelemente an Deckenbögen kombiniert mit strukturierten Wandoberflächen. Die Materialien absorbieren gezielt Frequenzen zwischen 500 Hz und 4 kHz.

| Projekt | Herausforderung | Lösung | Ergebnis |

|---|---|---|---|

| Stadthalle Bremen | Flatterechos an Gewölben | 3D-geformte Absorberpaneele | +38% Sprachverständlichkeit |

| Bürgerzentrum München | Lärmübertragung in Bürobereichen | Schallschluckende Raumteiler | 27 dB Reduktion |

| Kulturhaus Dresden | Bassdröhnen unter Emporen | Helmholtz-Resonatoren an Wänden | 52% weniger Störgeräusche |

Lernpunkte und Optimierungstipps

Oberflächen mit Reliefstrukturen brechen Schallwellen effektiver als glatte Flächen. In einem Bonner Projekt verbesserten raue Putzoberflächen die Klarheit bei Reden um 22%.

Drei Erfolgsstrategien für Ihre Planung:

- Materialmix: Kombinieren Sie absorbierende und streuende Elemente

- Zonierung: Nutzen Sie Akustikvorhänge für flexible Raumunterteilungen

- Ästhetik: Integrieren Sie Motive in Paneele für visuelle Harmonie

Ein Münchner Bürokomplex zeigt: Schalloptimierung muss nicht unsichtbar sein. Farbige Deckensegel mit Mikroperforation schaffen zugleich akustischen Komfort und architektonische Highlights.

Fazit

Moderne Technologien haben die Akustikgestaltung revolutioniert – präzise Messungen und intelligente Analysen schaffen klangliche Präzision. Entscheidend bleibt das Zusammenspiel von Materialien und Raumgeometrie: Schallschluckende Elemente an Wänden oder spezielle Deckensegel reduzieren Störgeräusche nachweislich.

Praxisbelege zeigen: Bereits kleine Anpassungen senken den Lärmpegel in Büros um bis zu 35%. Besonders effektiv wirken kombinierte Lösungen – etwa mikoperforierte Paneele mit strukturierten Oberflächen. Diese brechen Schallwellen und verbessern die Sprachverständlichkeit.

Für nachhaltigen Erfolg empfehlen wir drei Schritte: Erstens, kritische Zonen durch Sensormessungen identifizieren. Zweitens, Schallschutz-Elemente gezielt in Bereichen mit hoher Reflexion platzieren. Drittens, flexible Systeme wählen, die sich an wechselnde Nutzungen anpassen.

Die Ergebnisse sprechen für sich: Optimierte Räume steigern nicht nur den Komfort, sondern auch die Produktivität in Arbeitsumgebungen. Mit datenbasierten Konzepten gestalten Sie Orte, die Menschen verbinden – ob bei Veranstaltungen oder im täglichen Miteinander.

Starten Sie jetzt: Analysieren Sie Ihre Raumdaten und setzen Sie auf messbare Akustiklösungen. Die perfekte Balance zwischen Technik und Ästhetik ist kein Zufall, sondern das Ergebnis kluger Planung.