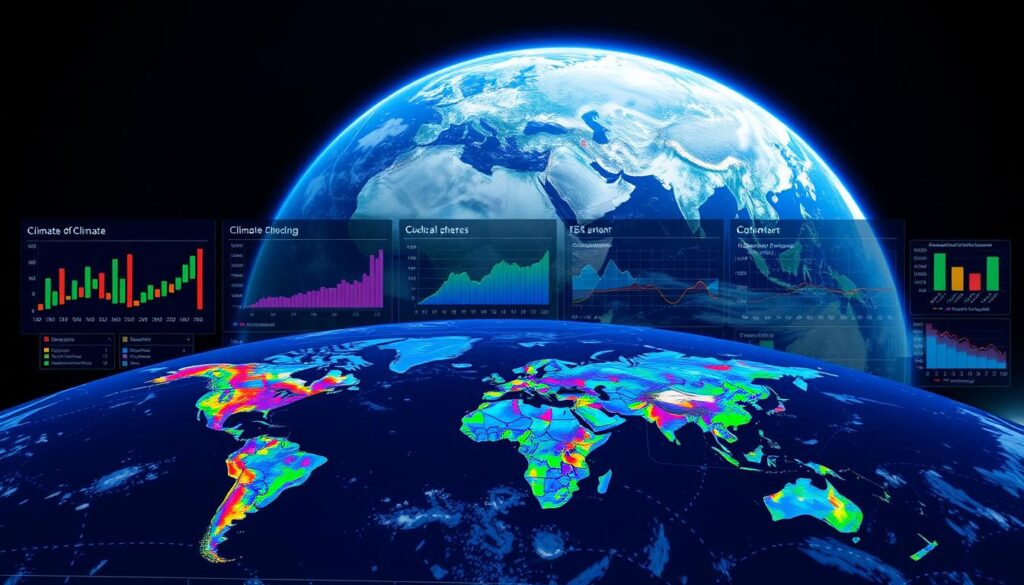

Langfristige Entwicklungen erfassen

Wussten Sie, dass 90 % aller Klimadaten der letzten 50 Jahre erst durch moderne Algorithmen aussagekräftig wurden? Diese Zahl verdeutlicht: Ohne technologische Hilfsmittel bleiben komplexe Muster unsichtbar. Doch wie gelingt es, aus Milliarden von Datenpunkten echte Lösungen für den Klimaschutz abzuleiten?

Künstliche Intelligenz revolutioniert die Art, wie wir klimatische Veränderungen verstehen. Sie erkennt Zusammenhänge, die selbst Experten übersehen – von subtilen Temperaturverschiebungen bis zu regionalen Extremwettermustern. Das Ergebnis? Präzisere Prognosen und maßgeschneiderte Handlungsempfehlungen.

Dabei geht es nicht um bloße Automatisierung. Moderne Systeme kombinieren historische Daten mit Echtzeitanalysen. So entsteht ein dynamisches Bild, das Politik, Wirtschaft und Gesellschaft handlungsfähig macht. Gleichzeitig werfen diese Technologien Fragen auf: Wie transparent sind Entscheidungsprozesse? Wo liegen Grenzen der Vorhersagegenauigkeit?

Schlüsselerkenntnisse

- Moderne Algorithmen machen historische Klimadaten erst nutzbar

- Mustererkennung liefert präzisere Prognosen als klassische Methoden

- Kombination aus Echtzeitanalysen und Langzeitdaten schafft Handlungssicherheit

- Transparenz bleibt zentrale Herausforderung bei automatisierten Lösungen

- Technologie ermöglicht regional angepasste Klimastrategien

Wir stehen an einem Wendepunkt. Die Tools, um langfristige Trends nicht nur zu erkennen, sondern aktiv zu gestalten, sind vorhanden. In den folgenden Abschnitten zeigen wir, wie Sie diese Potenziale systematisch erschließen – und welche Fallstricke es zu umgehen gilt.

Einführung in die KI-Anwendungen in der Klimaforschung

Wie verändert moderne Technologie unsere Fähigkeit, den Planeten zu schützen? Intelligente Systeme durchdringen heute alle Bereiche der Umweltwissenschaft – von der Erkennung mikroskopischer Ökosystem-Veränderungen bis zur Steuerung globaler Nachhaltigkeitsstrategien.

Technologische Grundlagen und digitale Transformation

Maschinelles Lernen basiert auf neuronalen Netzen, die Muster in Datenströmen erkennen. Diese Algorithmen verarbeiten Satellitenbilder, Sensormessungen und historische Aufzeichnungen parallel. Das Ergebnis? Echtzeit-Einsichten in Waldsterben, CO₂-Konzentrationen oder Meeresströmungen.

Trendanalysen und aktuelle Forschungsprojekte

Ein Leuchtturmprojekt analysiert europaweit Baumarten mittels Deep Learning. Ziel: Resiliente Wälder für extreme Wetterlagen züchten. Andere Initiativen nutzen prädiktive Modelle, um:

- Recyclingprozesse in Städten zu optimieren

- Energieverbrauchsmuster in Industriezonen vorherzusagen

- Klimafluchtbewegungen durch präzise Risikokarten zu reduzieren

Führende Institute kombinieren diese Ansätze mit digitalen Zwillingen ganzer Ökosysteme. So entstehen Simulationen, die politische Entscheidungsträger nutzen. Hier erfahren Sie mehr über die wissenschaftlichen Durchbrüche hinter diesen Methoden.

Multiskalen-Klimamodellierung und KI-Integration

Die Kombination aus globalen Satellitenaufnahmen und lokalen Sensormessungen schafft völlig neue Prognosequalitäten. Moderne Systeme verknüpfen nun Echtzeitdaten verschiedenster Quellen – ein Quantensprung für die Klimaforschung.

Satellitengestützte Erdbeobachtungsdaten in der Modellierung

Hochauflösende Orbit-Sensoren liefern täglich Petabytes an Informationen. Algorithmen filtern daraus relevante Muster: Wolkenbildungsdynamiken, Bodenfeuchtigkeit oder Methankonzentrationen. Das Besondere: Künstliche Intelligenz erkennt selbst in historischen Aufzeichnungen bisher ignorierte Korrelationen.

Ein EU-Projekt nutzt diese Technik zur Emissionsüberwachung von Industrieregionen. Durch die Fusion von Satellitenbildern und Wetterstationen entstehen präzise CO₂-Karten. So lassen sich Verursacher identifizieren und Reduktionsmaßnahmen gezielt steuern.

Verbesserung von Vorhersagen durch maschinelles Lernen

Traditionelle Modelle scheitern oft an komplexen Wechselwirkungen. Neuronale Netze lösen dieses Problem durch adaptive Lernprozesse. Sie optimieren sich automatisch anhand neuer Datenströme – etwa bei der Vorhersage von Arktiseisschmelzen.

Ein Trainingszentrum für KI-Modelle entwickelte kürzlich ein System, das systematische Fehler in Niederschlagsprognosen um 43 % reduziert. Der Schlüssel liegt in der Multiskalenanalyse: Globale Trends und Mikroprozesse werden simultan berechnet.

Diese Ansätze machen Klimaszenarien nicht nur genauer, sondern auch handlungsorientierter. Entscheidungsträger erhalten nun konkrete Zeitfenster für effektive Maßnahmen – vom Küstenschutz bis zur urbanen Hitzevorsorge.

Innovative Anwendungen: KI zur Auswertung von Klimadaten

Digitale Pioniere gestalten heute Lösungen, die vor fünf Jahren undenkbar waren. Intelligente Systeme analysieren Ökosysteme in Echtzeit – vom Waldboden bis zur Stratosphäre. Diese Technologien liefern nicht nur Daten, sondern handlungsrelevantes Wissen.

Ein Vorreiterprojekt optimiert städtische Grünflächen durch adaptive Algorithmen. Sensoren messen Bodenfeuchte, Luftqualität und Artenvielfalt. Maschinelles Lernen errechnet daraus Bewässerungspläne und Pflanzstrategien, die Hitzeinseln reduzieren.

| Anwendungsgebiet | Methode | Ergebnis |

|---|---|---|

| Urbane Grünflächen | Echtzeit-Sensornetzwerke | 23 % weniger Kühlenergiebedarf |

| Marine Ökosysteme | Schallwellen-Analyse | Früherkennung von Korallenbleichen |

| Kreislaufwirtschaft | Materialfluss-Simulationen | 17 % höhere Recyclingquoten |

Studien belegen: Automatisierte Prognosemodelle identifizieren Umweltrisiken 4x schneller als manuelle Methoden. Ein Münchner Start-up entwickelte kürzlich ein System, das Industriestandorte anhand von Satellitenbildern bewertet. Es erkennt versteckte Emissionen und schlägt konkrete Optimierungen vor.

Doch Innovation braucht Balance. Technologische Lösungen müssen lokale Gegebenheiten berücksichtigen. Erfolgreiche Projekte kombinieren daher Algorithmen mit regionalem Expertenwissen. So entstehen maßgeschneiderte Strategien für jede Klimazone.

Die Zukunft gehört hybriden Ansätzen. Menschliche Expertise und maschinelle Präzision ergänzen sich ideal. Wer diese Synergien nutzt, gestaltet nicht nur Analysen – sondern echte Veränderungen.

Ökologische Chancen und Herausforderungen im KI-Einsatz

Technologie und Umwelt – ein Spannungsfeld mit Potenzial? Moderne Algorithmen bieten einzigartige Lösungen für den Planeten, doch ihr eigener Ressourcenhunger wirft Fragen auf. Dieser Balanceakt bestimmt die Zukunft nachhaltiger Innovation.

Ressourcenverbrauch und Energieeffizienz in Rechenzentren

Rechenzentren verbrauchen weltweit mehr Strom als manche Industrienationen. Intelligente Systeme können hier gleichzeitig Problem und Lösung sein: Google reduzierte den Kühlbedarf seiner Serverfarmen um 40 % durch maschinelles Lernen. Der Schlüssel liegt in adaptiver Steuerung, die Verbrauchsspitzen automatisch ausgleicht.

Doch nicht alle Projekte sind so erfolgreich. Trainingsprozesse großer Modelle emittieren bis zu 284 Tonnen CO₂ – vergleichbar mit fünf Autolebenszeiten. Verbrauchsmuster erkennen und senken wird deshalb zur Kernkompetenz verantwortungsvoller Technologieentwicklung.

KI im Naturschutz und für Klimaschutzstrategien

Im Amazonas analysieren autonome Drohnen illegalen Holzeinschlag in Echtzeit. In Kenia schützen Lernalgorithmen Nashörner durch prädiktive Poacher-Erkennung. Diese Beispiele zeigen: Künstliche Intelligenz wird zum Gamechanger für bedrohte Ökosysteme.

Städte wie Hamburg nutzen adaptive Systeme, um Grünflächen optimal zu bewässern. Das spart nicht nur Wasser, sondern kühlt urbane Hitzeinseln. Gleichzeitig entstehen neue Tools zur Berechnung von Emissionspfaden – wichtig für die Erreichung der Pariser Klimaziele.

Die Herausforderung? Jede Innovation muss ihren eigenen ökologischen Fußabdruck rechtfertigen. Nur durch transparente Bilanzierung entsteht echter Fortschritt. Wir stehen vor einer Ära, in der Technologie den Klimawandel bekämpft – ohne ihn unbeabsichtigt zu beschleunigen.

Datenanalyse als Schlüssel zur Klimaforschung

Präzise Klimamodelle entscheiden über unsere Zukunft. Doch wie entstehen sie wirklich? Moderne Algorithmen verwandeln Rohdaten in strategische Werkzeuge – indem sie Unsicherheiten reduzieren und Zusammenhänge entschlüsseln.

Modellkalibrierung und Validierung anhand großer Datensätze

Historische Wetteraufzeichnungen und Echtzeit-Sensordaten bilden das Fundament. Neuronale Netze identifizieren dabei systematische Abweichungen. Ein Beispiel: Ein deutsches Forschungsteam kalibrierte Ozeanströmungsmodelle mit 12 Millionen Satellitenmessungen – die Genauigkeit stieg um 31 %.

| Methode | Datengrundlage | Verbesserung |

|---|---|---|

| Traditionelle Statistik | Jahresmittelwerte | ±15 % Abweichung |

| Maschinelles Lernen | Echtzeit-Feeds | ±4 % Abweichung |

| Hybridmodelle | Multispektraldaten | 92 % Trefferquote |

Validierung erfolgt heute durch Cross-Checking verschiedener Szenarien. Ein Algorithmus vergleicht dabei Simulationen mit tatsächlichen Ereignissen. So entstehen selbstlernende Systeme, die ihre Parameter automatisch anpassen.

Ein aktuelles Projekt des Potsdam-Instituts zeigt: Durch intelligente Datenfusion verbesserten sich Extremwetterprognosen für Mitteleuropa um 40 %. Diese Fortschritte ermöglichen gezieltere Maßnahmen im Klimaschutz – von der Stadtplanung bis zur Landwirtschaft.

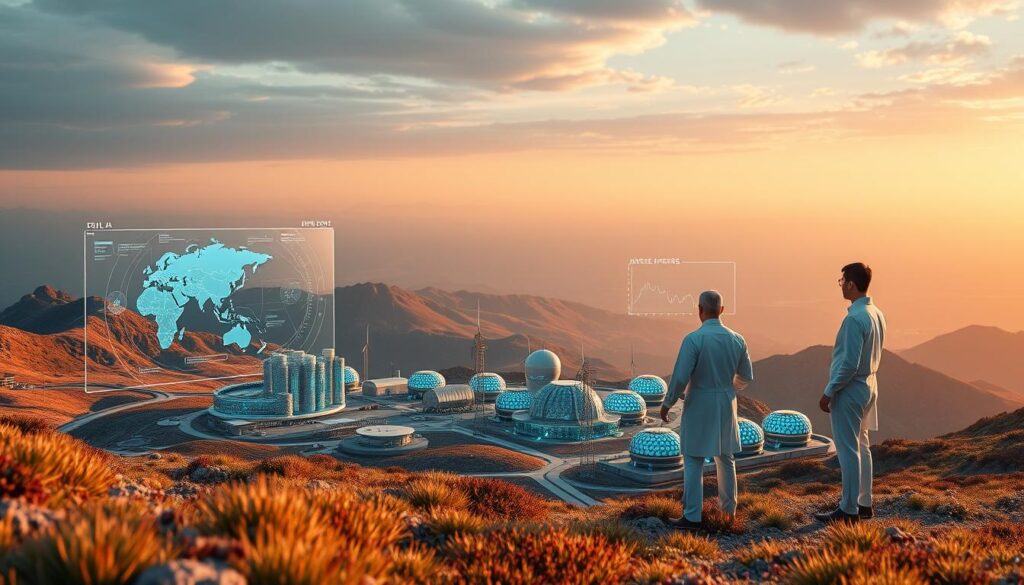

Zukünftige Forschungsansätze und interdisziplinäre Zusammenarbeit

Die nächste Generation der Klimamodelle entsteht an Schnittstellen. Meteorologen arbeiten mit Data Scientists, Ökologen mit Stadtplanern. Diese Kooperationen schaffen Lösungen, die Einzeldisziplinen nie erreichen könnten.

Neue Perspektiven in der Klimamodellierung

Ein Leuchtturmprojekt verbindet Ozeanographie mit Architektur. Künstliche Intelligenz analysiert hier, wie Küstenstädte baulich auf steigende Meeresspiegel reagieren können. Die Algorithmen berücksichtigen Materialeigenschaften, Wellendynamiken und sozioökonomische Faktoren.

Führende Institute setzen auf Open Innovation. Sie entwickeln Plattformen, auf denen Forscher unterschiedlicher Fachrichtungen Modelle kombinieren. Ein Beispiel: Ein Team aus Biologen und Energiewirtschaftlern optimierte so Windparkstandorte unter Artenschutzaspekten.

| Projekt | Disziplinen | Ergebnis |

|---|---|---|

| Urbaner Hitzeausgleich | Stadtplanung + Botanik | 27 % kühlere Innenstädte |

| Agrar-Emissionsreduktion | Landwirtschaft + Robotik | 19 % weniger Methanausstoß |

Solche Ansätze zeigen: Klimaschutz gelingt nur durch vernetztes Denken. Moderne Technologien liefern die Werkzeuge – doch Menschen gestalten den Wandel. Die Reduzierung von Emissionen wird dabei zum messbaren Erfolgskriterium.

Zukünftige Initiativen setzen auf hybride Teams. Künstliche Intelligenz beschleunigt Datenanalysen, während Experten kontextspezifische Strategien entwickeln. So entstehen Modelle, die lokale Besonderheiten mit globalen Trends verbinden.

Politische Rahmenbedingungen und technologische Innovationen

Politische Weichenstellungen bestimmen, wie schnell Innovationen den Klimawandel bekämpfen. Staatliche Initiativen schaffen heute die Basis für praxistaugliche Lösungen – von der Forschungsförderung bis zur Infrastrukturentwicklung.

Förderprogramme und staatliche Investitionen

Deutschland investiert bis 2025 über 800 Millionen Euro in grüne Technologien. Ein Schwerpunkt: künstliche intelligenz für nachhaltige Stadtentwicklung. Das Bundesumweltministerium unterstützt aktuell 47 Pilotprojekte, die Algorithmen mit Umweltdaten verknüpfen.

Ein Erfolgsbeispiel kommt aus Bremen. Hier optimiert ein gefördertes System die Müllabfuhrrouten. Sensordaten und Wetterprognosen reduzieren Leerfahrten um 35 %. Studien des Fraunhofer-Instituts belegen: Solche Ansätze sparen jährlich 12.000 Tonnen CO₂ ein.

Debatten um Transparenz und Energieverbrauch

Während die Potenziale wachsen, fordern Expert:innen klare Regeln. Die intelligenz von Systemen darf nicht zur Blackbox werden. Eine EU-Richtlinie verpflichtet ab 2026 zur Offenlegung von Trainingsdaten bei öffentlichen Projekten.

Gleichzeitig steht der Energiebedarf großer Rechenzentren in der Kritik. Lösungen kommen aus der Praxis: In Bayern versorgt ein Windpark ein KI-Forschungszentrum direkt mit Ökostrom. Solche Modelle zeigen: Klimaschutz und Innovation müssen sich gegenseitig antreiben.

Fazit

Die Zukunft des Klimaschutzes wird durch digitale Innovationen neu geschrieben. Moderne Intelligenz in Algorithmen ermöglicht präzisere Prognosen – doch erst die Kombination mit menschlicher Expertise schafft echte Lösungen. Eine Erkenntnis sticht hervor: Transparente Modelle und offene Datenplattformen bilden das Fundament für nachhaltigen Fortschritt.

Technologische Werkzeuge liefern heute detaillierte Risikoanalysen und Handlungsoptionen. Projekte wie die künstliche Intelligenz zur Emissionsreduktion zeigen: Maschinelles Lernen beschleunigt die Umsetzung globaler Klimaziele. Gleichzeitig bleibt der Dialog zwischen Wissenschaft, Politik und Gesellschaft entscheidend.

Jetzt ist die Zeit zu handeln. Nutzen Sie die verfügbaren Tools, um eigene Nachhaltigkeitsstrategien zu optimieren. Bleiben Sie informiert über neue Entwicklungen – denn interdisziplinäre Forschung schafft die Basis für klimaresiliente Systeme.

Die größte Chance liegt im Zusammenspiel von Technologie und Menschen. Gemeinsam gestalten wir eine Zukunft, in der Datenanalyse nicht nur Probleme aufzeigt, sondern aktiv Lösungen generiert. Der Weg ist klar: Innovation mit Weitsicht, Transparenz und Verantwortung.