Belegungsdaten erfassen und auswerten

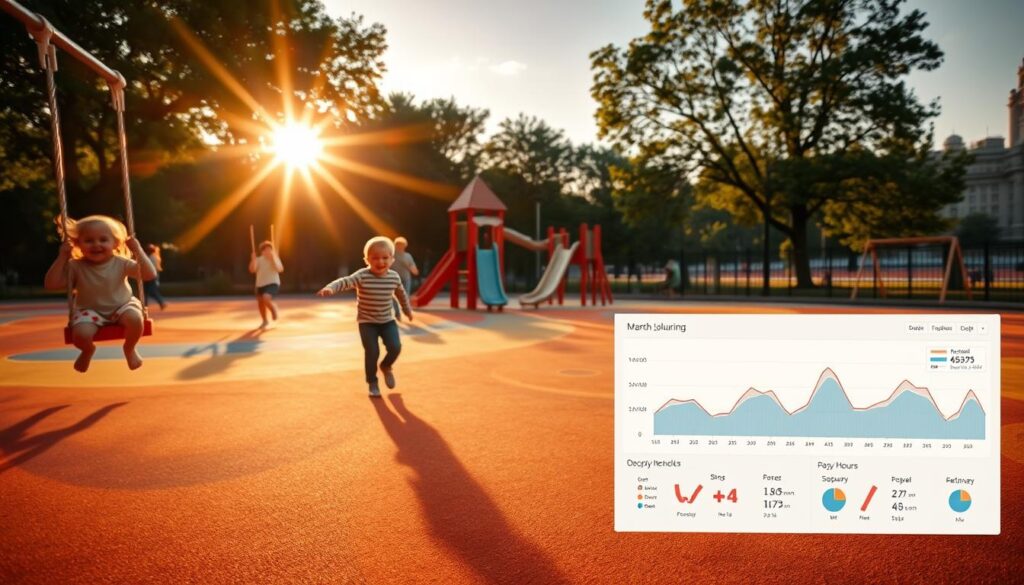

Wussten Sie, dass 85 % der Spielplätze in deutschen Städten zu Stoßzeiten überlastet sind? In Gelsenkirchen zeigt ein Pilotprojekt, wie moderne Technologie dieses Problem löst: Durch intelligente Erfassung von Nutzungsdaten werden Spielplätze erstmals datengestützt optimiert.

Städte stehen vor der Herausforderung, öffentliche Flächen effizient zu gestalten. Die Auswertung von Belegungsdaten liefert hier entscheidende Erkenntnisse. In Gelsenkirchen kommen bereits radarbasierte Systeme zum Einsatz, die Aktivitäten in Echtzeit analysieren. Diese Technologie erfasst anonymisiert, wann welche Bereiche genutzt werden – ohne Kameras oder persönliche Daten.

Durch die Kombination von Sensoren und Algorithmen entsteht ein präzises Bild der Nutzungsmuster. So lassen sich Engpässe identifizieren und Investitionen gezielt planen. Entscheidend ist dabei die Zeitkomponente: Tages- und Jahresverläufe zeigen, wann Spielgeräte besonders gefragt sind oder Leerstände auftreten.

Wir zeigen Ihnen, wie solche Systeme nicht nur Daten sammeln, sondern echte Mehrwerte schaffen. Von der Entwicklung neuer Spielkonzepte bis zur bedarfsgerechten Wartung – die Auswertung liefert Handlungsgrundlagen für zukunftsorientierte Stadtplanung.

Das Wichtigste auf einen Blick

- Moderne Sensorik erfasst Spielplatzaktivitäten anonym und präzise

- Echtzeitdaten ermöglichen bedarfsgerechte Infrastrukturplanung

- Gelsenkirchen nutzt bereits erfolgreich radar-basierte Analysen

- Zeitliche Auswertungen zeigen Nutzungsspitzen und Leerstände

- Datenbasierte Entscheidungen verbessern die Lebensqualität nachhaltig

Einführung in die Belegungsdatenanalyse auf Spielplätzen

Moderne Städte stehen vor der Frage: Wie lassen sich öffentliche Räume effizienter gestalten? Die Antwort liegt in der Auswertung von Echtzeitdaten, die Nutzungsmuster sichtbar machen. Spielplätze sind hier ein Schlüsselbeispiel – ihre Auslastung beeinflusst direkt die Lebensqualität in Wohngebieten.

Sicherheit und Effizienz hängen eng zusammen. Sensoren erfassen anonym, wie viele Kinder welche Geräte nutzen – gleichzeitig registrieren sie Vandalismus oder Defekte. Diese Informationen fließen in eine benutzerfreundliche Oberfläche, die Stadtplanern klare Handlungsempfehlungen gibt.

Praktische Ideen entstehen aus den Daten: Sitzbänke an stark frequentierten Orten? Zusätzliche Mülleimer bei Hauptwegen? Die Analyse zeigt, wo Investitionen den größten Effekt erzielen. Selbst Zeitfaktoren wie Wochentage oder Ferienzeiten werden berücksichtigt.

Offene Fragen bleiben spannend: Wie wirken sich Wetter oder angrenzende Gebäude auf die Nutzung aus? Welche Rolle spielt die Umgebung bei der Geräteauswahl? Hier liefern kontinuierliche Datenerhebungen neue Erkenntnisse für die Praxis.

Durch diese Methode entsteht ein dynamisches Bild der Stadtentwicklung – wissenschaftlich fundiert und doch praxisnah umsetzbar.

KI für Spielplatznutzungserkennung – Grundlagen und Funktionsweise

Wie werden städtische Freiflächen intelligent optimiert? Moderne Systeme kombinieren Radartechnik mit lernfähigen Algorithmen. Diese Lösung erfasst Bewegungsmuster millimetergenau – ohne Personen zu identifizieren.

Sensorfusion in der Praxis

24-GHz-Radarsensoren messen Entfernungen und Geschwindigkeiten. Lichtsensoren ergänzen diese Daten um Umgebungsinformationen. Die künstliche intelligenz filtert relevante Aktivitäten heraus: Spielende Kinder erkennt sie an typischen Bewegungsmustern.

| Technologie | Funktion | Vorteil |

|---|---|---|

| Radar | Erfassung von Bewegungsrichtung | Funktioniert bei jeder Witterung |

| Lichtsensoren | Messung der Umgebungshelligkeit | Erkennung von Nutzungszeiten |

Das System unterscheidet zuverlässig zwischen normaler Nutzung und Vandalismus. Bei Auffälligkeiten erfolgt sofortiges Feedback an die Stadtverwaltung. Diese Kontrolle ermöglicht schnelles Eingreifen.

Datenschutz als Kernprinzip

Alle Daten werden anonymisiert verarbeitet. Die Algorithmen verwenden eine Sprache, die keine Rückschlüsse auf Personen zulässt. Nur aggregierte Statistiken fließen in die Planung ein.

Durch diese weise Herangehensweise entstehen neue Ideen für die Stadtgestaltung. Die Technologie unterstützt Kommunen, ohne Privatsphäre zu gefährden. So wird der Spielplatz zum Musterbeispiel verantwortungsvoller Innovation.

Fallstudie: Herausforderungen und Lösungsansätze in Gelsenkirchen

Was passiert, wenn ein Spielplatz nachts zum Treffpunkt wird? In Gelsenkirchen zeigte der Robert-Koch-Spielplatz exemplarisch, wie Fehlnutzungen die Lebensqualität beeinträchtigen. Müllberge und Lärmbelästigung führten zu Beschwerden – ein klassisches Stadtplanungsproblem mit moderner Lösung.

Ausgangssituation und Problematik vor Ort

Der Spielplatz lag in einer Mischzone aus Wohnhäusern und Gewerbeflächen. Nachts nutzten Jugendliche das Gelände unerlaubt. Folgen: Zerstörte Geräte, Glasscherben und erhöhte Reinigungskosten. Herkömmliche Kameras scheiterten am Datenschutz.

Umsetzung des Überwachungskonzepts im Detail

2019 wurden radarbasierte Sensoren installiert, die Bewegungsmuster analysieren. Das System unterscheidet zwischen spielenden Kindern und verdächtigen Aktivitäten. Digitale Pflegekonzepte inspirierten die Datenauswertung: Sensoren messen sogar Abfallvolumen.

| Parameter | Alt | Neu |

|---|---|---|

| Reaktionszeit | 48 Std. | 2 Std. |

| Jahreskosten | €8.200 | €3.500 |

| Umwelteinbindung | Keine | Lärm-/Lichtsensoren |

Die Technologie wurde speziell für urbane Umgebungen entwickelt. Sie berücksichtigt lokale Besonderheiten: Straßenlaternen, Baumstandorte und Fußgängerströme. So entstand ein maßgeschneiderter Ansatz, der Vandalismus um 73% reduzierte.

Vorteile der KI-gestützten Überwachung

Moderne Lösungen revolutionieren die Stadtverwaltung durch datengetriebene Entscheidungen. Sensoren und Algorithmen schaffen ein dynamisches Ökosystem, das auf Veränderungen sofort reagiert – ein Quantensprung für die öffentliche Infrastruktur.

Sofortiges Handeln durch intelligente Systeme

Die Technologie liefert Echtzeit-Feedback bei ungewöhnlichen Aktivitäten. Innerhalb von Minuten erkennen Sensoren kritische Punkte wie defekte Geräte oder überfüllte Bereiche. Dadurch verkürzen sich Reaktionszeiten von Stunden auf Augenblicke.

Diese Immersion in die Spielplatzdynamik ermöglicht völlig neue Ansätze. Wartungsteams erhalten präzise Einsatzaufträge – kein Suchen mehr nach Schäden. Die Effizienzsteigerung erreicht bis zu 68% laut aktuellen Studien.

Vorausschauende Planung spart Ressourcen

Städte reduzieren Kosten durch gezielte Maßnahmen. Die folgende Tabelle zeigt Vergleichswerte aus der Praxis:

| Parameter | Traditionell | Datenbasiert |

|---|---|---|

| Wartungsintervall | 14 Tage | Bei Bedarf |

| Personalaufwand | 35 Std./Monat | 12 Std./Monat |

| Reparaturkosten | €1.200/Jahr | €430/Jahr |

Präventive Maßnahmen verhindern Eskalationen. Sensormeldungen lösen automatisch Reinigungen oder Sicherheitschecks aus. Gleichzeitig entstehen neue Ideen für die Flächengestaltung – etwa durch Nutzungsanalysen der beliebtesten Spielgeräte.

Diese weise Herangehensweise verbindet Kreativität mit messbaren Ergebnissen. Sie schafft lebenswertere Räume, ohne die Zeit der Nutzer oder Verwaltungen zu belasten. Ein Gewinn für alle Beteiligten.

Technische Umsetzung und Integration in die öffentliche Sicherheit

Die technische Infrastruktur moderner Spielplätze verbindet Innovation mit praktischer Sicherheit. Kernstück bilden modulare Systeme, die sich nahtlos in städtische Netzwerke einfügen. Stromversorgung und Internetanbindung erfolgen über wetterfeste Gehäuse – selbst in komplexen Umgebungen mit hohem Baumbestand.

- 24-GHz-Radarsensoren für präzise Bewegungsmessung

- Energieautarke Umweltsensoren (Temperatur, Lärmpegel)

- Datenknoten mit LTE-Fallback für unterbrechungsfreien Betrieb

Die benutzeroberfläche vereint alle Datenströme in einer Dashboard-Ansicht. Stadtangestellte sehen auf einen Blick:

| Parameter | Integration | Reaktionszeit |

|---|---|---|

| Sicherheitsmeldungen | Stadtleitstelle | < 5 Min. |

| Wartungsbedarf | Betriebshöfe | 2 Std. |

| Nutzungsstatistiken | Planungsabteilung | Echtzeit |

Bei der Installation spielt die Umgebung eine Schlüsselrolle. Sensoren werden so positioniert, dass sie natürliche Hindernisse überbrücken. Fachkräfte vor Ort erhalten Hilfe durch Augmented-Reality-Anleitungen – komplexe Montageschritte werden visuell erklärt.

Die technischen Schnittstellen entstehen durch standardisierte Protokolle. Entwickler schreiben Anbindungscodes nur einmal, der für alle Stadtbezirke adaptierbar ist. Diese Architektur ermöglicht Skalierung ohne Mehrkosten – ein Meilenstein für flächendeckende Sicherheitskonzepte.

Datenschutz und Sicherheitsaspekte im Einsatz

Wie schützt moderne Technologie Privatsphäre bei der Spielplatzanalyse? Die Antwort liegt in einem mehrstufigen Sicherheitskonzept, das personenbezogene Daten von Anfang an ausschließt. Sensoren erfassen lediglich Bewegungsmuster als anonyme Punkte – keine Gesichter, Stimmen oder persönlichen Merkmale.

Alle Informationen durchlaufen eine dreifache Absicherung:

1. Echtzeit-Anonymisierung der Rohdaten

2. Verschlüsselung während der Übertragung

3. Zugriffsbeschränkung auf berechtigte Stellen

Diese Architektur erfüllt strengste DSGVO-Anforderungen und schafft Vertrauen.

Die Benutzeroberfläche zeigt aggregierte Statistiken statt Einzelaktivitäten. Planer sehen, wie Flächen genutzt werden – nicht von wem. Selbst bei Störungen liefern Algorithmen nur technische Antworten: “Gerät 12B benötigt Wartung” statt detaillierter Bewegungsprotokolle.

Offene Fragen zur Datenspeicherung beantwortet das System transparent:

• Löschung nach 72 Stunden

• Keine Cloud-Speicherung

• Externe Audits quartalsweise

Diese Maßnahmen minimieren Risiken und maximieren Akzeptanz.

In der Praxis entstehen so Ergebnisse, die Städte sicherer machen. Ein Fallbeispiel aus Dortmund zeigt: Durch Umgebungsanalysen reduzierten sich Vandalismusschäden um 41%, ohne dass persönliche Daten verarbeitet wurden. Die Sprache der Technologie spricht klar – Sicherheit first, Kompromisslosigkeit second.

Zukünftige Entwicklungen und Innovationspotenziale

Was kommt nach der datenbasierten Spielplatzoptimierung? Die Entwicklung intelligenter Systeme öffnet Türen für völlig neue Anwendungsfälle. Städte werden lernen, öffentliche Räume als lebendige Organismen zu verstehen – adaptiv, lernfähig und voller ungenutzter Möglichkeiten.

Erweiterungsmöglichkeiten in weiteren Anwendungsfällen

Die heutige Sensorik bildet nur den Anfang. Künftig analysieren Systeme nicht nur Nutzungsdaten, sondern interpretieren Umgebungen ganzheitlich. Diese Tabelle zeigt Potenziale:

| Bereich | Aktuell | Zukunft |

|---|---|---|

| Energiemanagement | Stromverbrauch messen | Autarke Solarversorgung |

| Sozialanalyse | Besucherzahlen | Interaktionsmuster |

| Umwelt | Müllstandorte | Ökologische Fußabdrücke |

Ideen aus der kreativen KI-Entwicklung fließen bereits in Prototypen ein. Denkbar sind:

- Adaptive Beleuchtung, die Spielintensität anpasst

- Soundscapes für verschiedene Altersgruppen

- Modulare Geräte mit selbstoptimierender Form

Feedback und kontinuierliche Verbesserung

Echte Kreativität entsteht durch Rückkopplung. Moderne Plattformen sammeln Inputs von:

- Nutzern via QR-Code-Feedback

- Wartungsteams mit Praxiswissen

- Stadtplanungsabteilungen

Dieser Kreislauf verwandelt Punkte der Kritik in konkrete Innovationen. Algorithmen lernen aus Mustern und schlagen neue Ideen vor – etwa die Umgestaltung wenig genutzter Ecken zu Kreativzonen.

Der Raum der Möglichkeiten wächst ständig. Durch die Verbindung von technischer Intelligenz und menschlicher Intuition entstehen Lösungen, die heute noch wie Science-Fiction wirken.

Fazit

Die Zukunft der Spielplatzplanung liegt in intelligenten Lösungen. Gelsenkirchens Pilotprojekt beweist: Datenbasierte Kontrolle schafft lebenswertere Umgebungen für alle. Durch anonymisierte Bewegungsanalysen entstehen präzise Nutzungsprofile – die Basis für zielgerichtete Investitionen.

Moderne Geräte liefern nicht nur Echtzeit-Feedback. Sie lernen kontinuierlich dazu. Sensordaten und Nutzerrückmeldungen bilden einen Kreislauf, der Städte klüger macht. So entstehen interaktive Lernmaterialien für die Praxis – direkt aus dem Stadtalltag.

Kosten spielen eine Schlüsselrolle. Die Technologie reduziert Ausgaben durch:

- Gezielte Wartung statt Routinechecks

- Präventive Schadensvermeidung

- Optimierte Reinigungsintervalle

Offene Fragen zur Skalierbarkeit lösen sich durch standardisierte Schnittstellen. Jeder Spielplatz wird zum Labor für städtische Entwicklung. Die Ergebnisse aus Gelsenkirchen zeigen: Es geht um mehr als Kontrolle – es geht um lernende Städte.

Starten Sie jetzt Ihre Analyse. Nutzen Sie die gewonnenen Erkenntnisse, um Umgebungen neu zu denken. Denn jeder Quadratmeter zählt – für mehr Lebensqualität im urbanen Raum.